Témoignage de Jean ROUSSAUX .

1/2 - Souvenir d'un jeune Putéolien

Je suis un vieux putéolien pourtant né à Paris en Avril 1935 dans la maternité Cognac-Jay qui dépendait de la Samaritaine où ma mère y était vendeuse, rayon chaussures. Mais toute ma jeunesse s'est déroulée à Puteaux dans un de ces petits pavillons de banlieue comme il y en a tant, mi- meulières, mi- briques et parpaings recouverts de crépis. C'est au 56 de la rue des Bas-Rogers, sur la colline, au-dessus de l'ancien cimetière. Le pavillon, construit en 1927, comportait un étage où résidaient mes parents alors que mes grands-parents maternels occupaient le rez-de-chaussée...

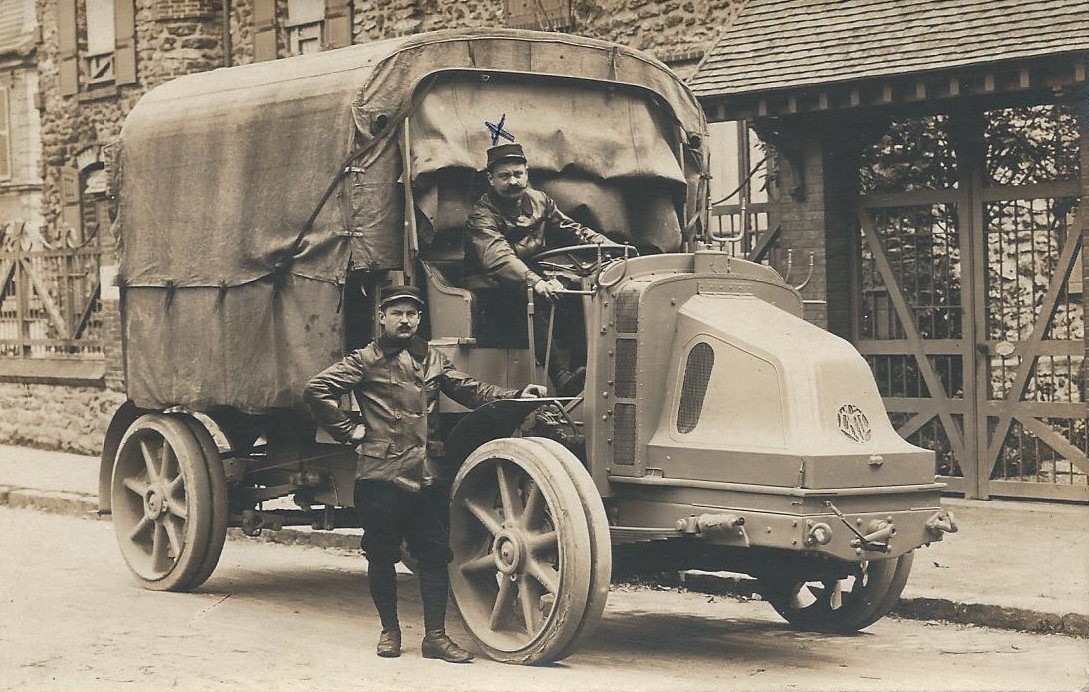

Comme je l'ai dit, ma mère était vendeuse à la Samaritaine, le magasin où, selon la publicité, l'on trouvait tout. Quant à mon père, il était employé au service des achats dans une fabrique de machines à faire le chocolat, l'usine Savy-Jeanjean, à Courbevoie. Sportif, il pratiquait l'haltérophilie et la lutte gréco-romaine. Il deviendra plus tard arbitre fédéral dans ces spécialités. Mon grand-père, Isidore Montsallier, avait une formation d'ajusteur. Après avoir été dans sa jeunesse mécanicien dans l'aviation naissante, mécanicien d'un certain Pégoud alors pilote connu, il avait après une longue mobilisation dans le train des équipages, été éclairagiste à l'opéra puis finalement employé à l'usine Latil de Suresnes qui fabriquait voitures particulières, camions et tracteurs. De ce passage à l'opéra, il avait gardé un goût prononcé pour la musique et les grands chanteurs du moment, tels Georges Till ou Caruso. Son influence sur moi sera certaine pour que je devienne un mélomane averti. Quant à ma grand-mère qui dirigeait la maison, ménagère experte, elle était néanmoins titulaire du brevet des collèges, ce qui était plutôt rare pour une femme à son époque. Mon éducation lui doit beaucoup car c'était elle qui surveillait mes devoirs lorsque j'entrai à la primaire Marius-Jacotot, une école flambant neuf.

Isidore Montsallier et un TAR LATIL (Tracteur d'Artillerie Roulant)

1935, c'est l'avant guerre, le front populaire pour demain et les camelots du roi, Hitler chancelier et chef d'état depuis un an et moi je suis un gros bébé, trop langé, trop nourri que l'on allonge sur le ventre, tout nu, pour une belle photo sépia qui trônera sur les tables de nuit dans un cadre ovale du meilleur effet.

Dans le petit pavillon du 56 rue des Bas-Rogers il n'y a pas de salle de bain et pour laver bébé, on l'allonge sur la table de la cuisine et on l'astique avec un gant et de l'eau savonneuse, je n'ai donc pas connu les délices du bain. Si l'on ajoute à cela que ma grand-mère, une femme économe comme l'étaient les femmes du peuple à ce moment, n'ouvrait que parcimonieusement le robinet, on comprendra que je n'ai pas été habitué à la douche ou au bain journaliers.

Mon père se lève tôt, comme ma mère et mes grands parents. A cette époque les ouvriers commencent leurs journées vers 6 H30 ou 7 H, les employés, les cols blancs, un peu plus tard. C'est le cas de mon père qui peut ainsi aller chercher le lait et le pain rue Cartault, avant de prendre sa bicyclette. Chaque matin, qu'il pleuve ou vente, j'assiste au remplissage du pot à lait en alu. bien calé sur le bras de mon Père. La crémière, une blonde à chignon, puise le lait dans un bidon à l'aide d'une louche en étain. Puis chez le boulanger, mon père achète le pain fantaisie. La boulangerie Grillon sent bon le pain chaud et j'hérite d'une souris ou d'un père noël en guimauve toute poudreuse que, trônant derrière sa caisse, madame Grillon, une forte femme à chignon, couverte d'un châle à grandes mailles, attrape par la queue ou par le bonnet dans un grand pot en verre.

Retour au pavillon. Sur un sous-sol moitié enterré, la salle à manger où l'on ne déjeune que le dimanche, jour de la belle nappe et de la grande vaisselle. Dans la cuisine sur la cuisinière toujours allumée, trônent deux à trois fers à repasser dressés sur leurs postérieurs. Près de la cuisinière, le réchaud à gaz, d'un émail vert-olive. En face la table circulaire et le fauteuil d'osier de mon grand-père. Les autres s'assoient sur des chaises ou des tabourets. La chambre de mes grands-parents donne sur la cour. Elle est un peu sombre, avec son lit à colonnettes et son armoire à glace surmontée d'un motif évoquant une tête de diable. A l'étage, deux chambres dont celle de mes parents, du 1930 bon teint. La seconde chambre, la mienne, donne sur la rue. Par la fenêtre on peut voir sur Suresnes la rue, bordée par une haie de lyciets, un grand verger, quelques maisons basses et, au loin, dominant la masse des arbres, la caserne du fort du Mont-Valérien. Deux petites pièces dont une avec un évier, le cabinet de toilette en somme, complètent l'étage.

Le 56 rue des Bas Rogers vers 1940

Derrière la maison, une courette, un poulailler et une buanderie. Dans celle-ci deux bacs de ciment récoltent l'eau de pluie et cultivent les larves et les nymphes à grosse tête de détestables moustiques. Une machine à laver dont l'eau est chauffée par un foyer alimenté au charbon de bois est dotée d'un gigantesque tambour ; elle permet de faire la lessive une fois par semaine. Dans le poulailler grillagé, quelques poules, quelques lapins et un couple de pigeons qui a toute l'attention de mon grand-père. Le jardin est divisé en planches bien délimitées par des bordures de ciment. Salades, pois, haricots à rames ou fraisiers côtoient trois groseilliers et un cassissier, trois poiriers aux williams succulentes et deux pêchers aux feuilles cloquées. Une palissade de bois sépare le jardin du terrain voisin, un peu cultivé par deux frères, les Pins, Marcellin et Gilbert. Un peu en friche aussi, mais débordant de fleurs et de plantes inconnues, c'est une oasis de verdure. Au fond, une tonnelle de feuillage et une cabane de bois goudronné où les Pins rangent leurs outils. Pénétrer dans ce terrain par un petit escalier aux pierres disjointes débouchant sur une porte en bois qui fendait la haie dense de lyciets, fut toujours un de mes petits plaisirs, surtout, si ces jours-là, il y avait les enfants des Pins. Pour moi, ces souvenirs de mes premières années sont de simples clichés dans une vie probablement heureuse.

Le pavillon côté jardin vers1988

Les choses se précisent lorsque j'ai cinq ans. C'est la guerre. Mon père est infirmier aux armées. Ma mère à la Samaritaine. Grand-père chez Latil, Ma grand-mère me garde toute la journée. Les choses se gâtent, beaucoup de français quittent la ville pour la campagne, fuyant devant l'arrivée imminente des allemands. Latil met à disposition de ses ouvriers des camions pour les évacuer. Mon grand-père ne peut envisager de partir sans sa fille et moi. On ne partira pas sur les routes de l'exode, on reste dans une ville qui se désertifie. On n'aura pas à revenir, comme beaucoup, après avoir parcouru des kilomètres, jusqu'à la Loire ou, par malheur, à mourir sous les bombes au pont de Giens ou sous la mitraille des avions italiens qui, parait-il, massacrent lâchement les pauvres populations en fuite. Des réservoirs de carburant ont brûlé du côté de Gennevilliers, le ciel en a été tout obscurci et les jardins et les maisons se sont couverts d'une suie jaunâtre.

Les parents partis, je reste avec ma grand-mère qui me gardera toute la journée. J'ai un ours à poils ras et un petit cheval rouge en bois peint. Je joue certainement mais je n'en ai pas souvenir, je mange aussi, mais je ne me souviens plus quoi. Je dors aussi, mais dans quel lit ? J'ai souvenir d'un lit métallique, de couleur crème qui a du m'accorder le sommeil jusque vers cinq ou six ans et peut-être un peu plus tard.

J'ai maintenant cinq ans, on est peut-être le 3 juin 1940, et les sirènes se mettent à hurler. Ma grand-mère et moi descendons dans la cave qui est l'antre protecteur ! Un ronron qui s'enfle, devient plus aigu et puis soudain des sifflements lugubres qui se terminent par de subites explosions. Des bombes tombent sur Suresnes, au pied du fort du Mont Valérien. Est-ce lui qui est visé ? Quelques jours plus tard, en nous promenant, nous verrons les pavillons éventrés, tas de ruines au pied de pans de mur encore dressés dans des jardinets aux arbres mutilés. Il y a eu des morts pour ce seul bombardement allemand. Mais pour le moment je suis blotti contre le tablier bleu de ma grand-mère ; cette nouveauté inconnue me fait peur, peut être aussi perçois-je que grand-mère est elle aussi effrayée ; je crois que je vais pleurer, lui dis-je.

Je n'ai pas pleuré et les sirènes ont sonné la fin de l'alerte. Combien d'alertes futures pendant les quatre années que ce raid inaugure ? Le soir lorsque ma mère débarque de son autobus, aux Bergères, elle trouve un cratère béant que l'on a ceint d'une guirlande de piquets. Plus loin, dans ce qui est maintenant la rue des Fusillés et qui était la rue du Mont- Valérien, encore un cratère et quelques murs détruits. Son angoisse augmentait au fur et à mesure qu'elle se rapprochait du pavillon, dira-t-elle, d'autant qu'à Paris, elle n'avait pas su où le bombardement avait eu lieu. A l'angle de la rue des Bas Rogers, encore un trou, un creux de deux mètres. Et puis au coin de la rue des Tilleuls, près de la petite usine de cycles qui deviendra un entrepôt municipal, une fondrière. Par bonheur le pavillon est encore debout. Elle respire ! Le trou est profond, mais la bombe n'a pas explosé, elle gît là, à moitié enfouie, inerte et inquiétante et déjà rouillée. Les artificiers viendront le lendemain la désamorcer.

Trois images me restent de ce début de guerre. Ce bombardement, l'exode et l'arrivée des Allemands. Combien de jours séparent le raid aérien du défilé morne et stupéfiant de centaines de gens endimanchés ou en guenilles qui passent, tirant quelques carrioles chargées de meubles et de matelas, engluant quelques voitures roulant au pas, traction-avant Citroën, Peugeot à la calandre en forme de cour, le coffre gonflé par le logement du pneu de secours et le toit chargé de baluchons et de valises empilés. Pauvres réfugiés venant d'on ne sait où et allant on ne sait où. Ma grand-mère, derrière les carreaux de la salle à manger, les regarde passer sans rien dire. Que pense-t-elle, elle qui reste alors que courent des rumeurs les plus affreuses sur les atrocités commises par l'envahisseur. Peu de jours après, derrière les carreaux de la salle à manger, ce sont ces Allemands que l'on voit défiler. D'abord on n'y a pas cru. Ils étaient vêtus de drap clair, rien à voir avec le vert de gris auquel nous seront ensuite habitués. Et puis, peu de temps avant, deux gros chars s'étaient arrêtés devant la maison, comme épuisés par la dure montée de la côte. Deux chars français dont les tankistes au casque aux oreillettes de cuir paraissaient détendus, les Allemands ne pouvaient quand même pas être sur leurs talons !!

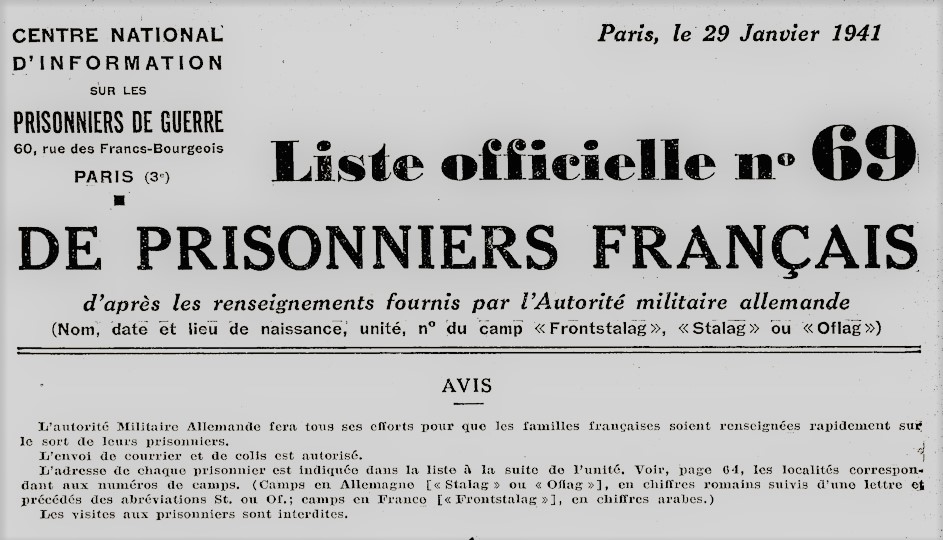

A partir de ce moment, la vie journalière du pays vaincu va s'installer dans un train-train morose. Pour moi, ce sera ma première jeunesse, celle d'un J2, qui bénéficie d'un quart de lait par jour et d'un sachet de gros bombons plein de confiture une fois par mois. Pour tous, c'est le retour à une vie plus calme et la fin des angoisses. Le Maréchal a signé l'armistice, les réfugiés rentreront chez eux, colonnes sans fin qui remontent la rue comme elles l'avaient descendue quelques semaines plus tôt. Tous soufflent, la drôle de guerre se termine, ils en savent gré au Maréchal. Mon Père a été fait prisonnier du coté de Rennes, il peut nous faire parvenir de ses nouvelles ce qui me vaut de gentilles lettres agrémentées de petits croquis du camp où il est retenu et quelques dessins de nains ou d'anges emplumés. J'ai aussi reçu une petite médaille toute bleue, une sainte Thérèse de Lisieux, que je porterai longtemps à mon cou.

Depuis l'armistice, certains prisonniers sont rentrés, soit libérés, soit affectés à un emploi civil, comme mon père au service des grands blessés à l'hôpital de Neuilly. D'une visite dans le service où il exerce, je garde le souvenir de ces grands brûlés à la tête réduite, au crâne chauve et dont le visage, couvert d'une fine pellicule rougeâtre et parcheminée qui masque à peine les os, n'est animé que par deux yeux globuleux. Comme l'hôpital n'est pas loin de la maison, mon père rentre dîner tous les soirs. D'autres auront moins de chance, ils resteront prisonniers en Allemagne dans un quelconque stalag ou un oflag, quelque part du côté de la Hesse ou de la Poméranie, comme Marcel Fréteau qui demeurait rue des Tilleuls.

Marcel Fréteau fait partie de cette liste

Mais pour le moment la vie reprend et je vais à l'école Marius-Jacotot, près de la gare, ce grand bâtiment de briques rouges qui s'avance par un grand mur arrondi jusqu'à la ligne de chemin de fer. Je découvre la vie en commun, la brutalité des uns, la faiblesse souvent lâche des autres. J'ai vite décidé de ne pas choisir mon camp, j'établirai une prudente neutralité avec les sauvages et une secourable assistance à l'égard des plus faibles. Dès lors j'ai été le recours des mères aux enfants empotés et le négociateur des conflits de récréation. Cela m'a épargné bien des gnons et m'a établi la solide réputation d'élève raisonnable, sérieux et serviable. Après tout, cela m'a plutôt bien réussi et je n'ai pas regretté d'avoir conservé par la suite cette ligne de conduite.

La piscine inaugurée en 1938

Mais l'occupation ce n'est pas seulement le calme revenu, c'est aussi les difficultés de chaque jour pour se nourrir, se chauffer, s'éclairer, se vêtir. Car tout manque et rapidement la tâche principale des adultes devient la collecte des aliments. Ce sont particulièrement les femmes que l'on voit de très bon matin faire des queues interminables pour acheter un hypothétique petit supplément qui viendra compléter la chiche ration que l'on peut se procurer avec les tickets. Tickets de pain pour quelques centaines de grammes journalières, tickets de viandes pour une livre par semaine. Oh, le boucher n'avait pas la main lourde en ce temps là et il savait couper des tranches bien fines. Les légumes manquent aussi, les pommes de terre se font rares et ce ne sont pas les quelques pieds qui dans le jardin échapperont aux doryphores qui y changeront grand-chose.

Les repas sont plutôt surprenants, confectionnés en fonction de ce que ma mère ou ma grand-mère ont rapporté de leurs attentes matinales. Sardines sur un lit de rutabagas, entrée de topinambour ou de pâté de poissons, délicieux concentré d'arêtes broyées, matefaims à la farine de maïs. L'ouf ou le bifteck sont mets de roi et n'apparaissent que bien rarement. Deux ou trois poules et lapins, élevés dans le petit appentis près de la buanderie, sont un appoint précieux mais il faut les nourrir et les volatiles doivent se contenter des reliefs de repas et les lapins des épluchures et de l'herbe qui pousse entre les pois ou les carottes que mon grand-père cultive dans le jardin, dès la belle saison venue. Bien que petit, le jardin donne des groseilles et des cassis, des fraises, des pêches et des poires, souvent un peu véreuses. Mais cela ne dure qu'un temps et on manque cruellement de sucre lorsqu'il faut faire des confitures. Le long de la palissade, une rangée de topinambour et aussi quelques pieds de tabac dont les feuilles roulées et hachées en lanière bourreront la pipe de mon grand-père, forment une haie du plus heureux effet.

L'été, le soir, on dîne sur la table du jardin. Une table de ferraille toute peinte en vert et que mon grand-père a agrémentée de deux rallonges, ce qui permet à cinq personnes d'être confortablement installées. J'aime ces dîners lorsque l'air devient frais et que les feuillages exhalent une senteur humide. L'hiver, c'est au coin de la cuisinière bienfaisante que le dîner a lieu. Mon grand-père, sur son fauteuil d'osier, trône devant la porte du jardin. Puis viennent ma grand-mère et ma mère, le dos à la cuisinière, puis mon père, le dos face au couloir et moi, le plus petit, adossé contre le mur. Comme il fait froid et qu'il y a bien longtemps que la chaudière s'est éteinte, pénurie de charbon oblige, la porte de la cuisine est presque fermée pendant le repas. Sur la cuisinière, les fers emmagasinent la chaleur qu'ils rendront tout à l'heure aux draps glacés, accompagnant la brique emmaillotée qui pour le moment tiédit dans le four.

1942, 43, les jours passent, identiques. Ecole du lundi au samedi, repos le jeudi et le dimanche. Je déjeune à la cantine où les repas ne m'ont pas laissé un impérissable souvenir, sauf peut-être de petites boulettes de viande, un peu sèches, que la femme de service en blouse bleue nous distribue parcimonieusement, deux cuillères à soupe puisées dans une grande bassine ronde. Avant le repas, en rang par deux, on se rend jusqu'à un long lavabo qui s'allonge au fond du préau et sur l'ordre du Directeur, un grand maigre au front un peu dégarni, clope au coin des lèvres, Monsieur Delaporte, on lave consciencieusement ses mains. Je sais que ma mère n'apprécie pas beaucoup Monsieur Delaporte qui l'a reçu un jour, clope au coin des lèvres, comme à son habitude. Un homme bien élevé ne s'adresse pas à une dame le clope au coin des lèvres. En fin d'après-midi, un moment intéressant : la distribution des gâteaux vitaminés. Pour soutenir sa belle jeunesse, la Patrie lui accorde deux biscuits par jour et une petite pilule rose et piquante de vitamine B1 que l'infirmière de l'école vient délicatement placer sur la langue des jeunes bambins. Cette distribution est rigoureusement surveillée, afin que nul ne mange un gâteau de plus. Pourtant, il y a bien quelques fuites, lorsque l'institutrice fait transporter la fameuse boite d'une classe à l'autre par un élève désigné pour son sérieux et sa rectitude. Il arrive que la distance qui sépare les deux classes voisines soit suffisante pour qu'un gâteau s'égare du coté de la bouche du transporteur, ou que deux ou trois éléments de ce précieux fret ne viennent remplir une poche accueillante. L'affaire n'est pas sans risque car la fouille n'est pas loin ainsi que l'inspection dentaire.

Vers 17H, je suis rentré. Il faut encore faire les devoirs. Sur la table de la cuisine j'installe mes cahiers et mon plumier. Et je mets même les manchettes que l'on m'a confectionnées probablement parce que j'usais trop mes manches de pull-over. Ma grand-mère qui coud en face de moi surveille du coin de l'oil l'évolution de mon travail. Une fois celui-ci terminé, elle y jettera un oil critique. Car ma grand-mère se pique d'avoir fait des études, elle a été jusqu'au brevet et il ne faut pas lui en conter sur l'orthographe, le français ou les préfectures, les sous-préfectures et les chefs-lieux de canton. Cela ne l'a pas empêchée d'épouser un ouvrier mécanicien ajusteur. Cela ne l'a pas non plus empêchée de tourner des obus, comme beaucoup d'autres femmes, pendant la grande boucherie de 1914-18. Mais cela lui a toujours donné un petit sentiment de supériorité dans son couple : elle était « la bourgeoise » et lui le « père Tampir ! »

L'auteur en 1943

Bref, on me suit dans mon travail, mais pour moi cela n'est pas pesant : j'aime bien manier la plume sergent major qui gratte parfois sur le mauvais papier de guerre et décorer les bas de page de mes cahiers de frises multicolores. Et puis cela devient une véritable joie lorsque l'exercice intellectuel et graphique s'opère à la lumière d'une lampe à pétrole, les pannes d'électricité étaient alors nombreuses, et dans la pénombre tiède de la cuisine, un soir d'hiver, près du foyer qui rougeoie doucement. Depuis j'ai toujours associé le travail intellectuel avec un certain confort de l'être, une harmonie dans la disposition des objets et une ambiance calme et feutrée. Importance de l'objet, le plumier, la trousse, les crayons bien rangés par couleur, bien taillés, comme s'ils devaient rester ainsi sans servir, éternellement disponibles et respectés. Je me rappelle mon premier et unique plumier, en bois vernis, citron clair, dont le couvercle à glissière s'ornait d'une décalcomanie, un bouquet de quelques feuilles et fleurs. Il m'a accompagné jusqu'au Collège.

Mais le décours des jours de cette longue période de l'occupation ce ne sont pas seulement ces souvenirs d'une vie difficile et pourtant si chaude à mon cour, ma jeunesse, il y a aussi la guerre que l'on côtoie, même sur les pentes du Mont-Valérien. Combien de nuits interrompues par les sirènes, début d'alerte. Descendre à la cave et se retrouver dans le petit cellier, la partie la mieux enfouie du sous-sol. On y a placé des tabourets, quelques affaires et j'y descends avec un petit sac à cordonnet qui contient quelques osselets, un ou deux dès et des cartes à jouer. Hypothétique passe-temps. Toutes les lumières ont été éteintes. La ville est noire, le ciel est noir, sauf lorsqu'il s'anime, que les balles traçantes s'efforcent de percer la nuée, que les faisceaux changeants des phares de la défense anti-aérienne balayent sans relâche la nuit, sautant de nuage en nuage et se figent soudain sur une forteresse volante débusquée, vite entourée des flaques noirâtres des obus de la DCA. Canons sourds et lointains ou pièces du fort, si proches, ou encore cette batterie sur rail qui tonne depuis la gare des marchandises, en bas de la côte, près du pont des cinq arches. Chacun des tirs de cette batterie vous surprend et fait trembler toute la maison, le coup est brutal et clair comme l'acier. Elle a parait-il plusieurs avions abattus à son palmarès. Les tirs diminuent, les ronrons des avions s'éloignent, un calme subit, fin d'alerte. Quelque part dans la région parisienne des populations civiles ont payé leur tribut de destruction et de morts à cette interminable guerre. Boulogne et les usines Renault, Courbevoie, Bécon les Bruyères, Villeneuve Saint-Georges, Creil, les gares de triage, et combien d'autres villes encore.

Les alertes sont devenues routine, il y en a plusieurs par semaine. Certaines se résument aux seuls hurlements de début et de fin d'alerte et à quelques détonations lointaines. Pour un peu, on ne se lèverait pas, car les réveils en sursaut finissent par devenir lassants. D'autres méritent le refuge à la cave, on entend distinctement les vagues d'avions successives, les tirs de la DCA sont incessants, juste au dessus du quartier, suivis par les chocs des éclats d'obus sur les tuiles et le ciment de la cour. Le lendemain, je ferai la chasse aux éclats dans le jardin. Et puis quelquefois j'ai la peur de ma vie, comme une nuit de 1944.

Cette nuit là encore, on s'est retrouvé à la cave pour attendre que sonne la fin d'alerte. Celle-ci arrive enfin. L'alerte n'a pas été chaude, peu de passages d'avions, tirs de la DCA peu nourris. On peut enfin retourner se coucher et finir une nuit bien compromise. Je remonte à l'étage et m'approche du lit, c'est alors qu'une énorme détonation déchire la maison tandis qu'un éclair découvre brusquement tous les meubles de la chambre qui étaient enfouis dans la pénombre. Je ne sais pas comment j'ai pu descendre les deux étages, car l'instant d'après me voilà le premier à la cave, le coeur battant. Puis plus rien, un silence absolu, comme si toute vie s'était un instant arrêté. Mon grand-père a pris sa lampe de poche, le faisceau troue une nuit épaisse, ce soir le plafond est bas. Il est certain qu'une bombe est tombée dans le fond du jardin et n'a pas éclatée. Mais le fond du jardin n'a subi aucuns dégâts et les arbres sont encore en place..De nombreux voisins ont également cru qu'une bombe avait éclaté près de chez eux. Il n'en était rien, comme on le sut plus tard, deux avions s'étaient heurtés en plein vol et avaient explosé. La ville était constellée de petits fragments d'aluminium, on avait retrouvé un moteur sur les quais et une habitante de la rue Godefroy une cervelle sur le rebord de sa fenêtre... parait-il.

Les raids aériens servent parfois de distraction lorsqu'ils ont lieu de jour et que les bombardiers, les forteresses volantes, se succèdent par paquets de cinq, alignés comme à une parade aérienne. En 1944, les Anglo-américains ont la maîtrise de l'air et les escadrilles de bombardiers ne craignent plus la chasse allemande, seuls les tirs de DCA peuvent encore causer quelques pertes. Il arrive parfois que parmi ces petits nuages noirs qui éclatent soudain dans le ciel, une forteresse soit touchée, qu'un de ses moteurs s'enflamme et que l'avion quitte l'armada et pique suivi d'une traînée noire, n'ayant d'autre destin que de s'écraser au sol. Alors dans le ciel trois ou quatre parachutes apparaissent qui iront échouer dans un bois, sur un toit ou dans un jardin. Parfois aussi l'avion endommagé reprend la direction de l'ouest et parviendra tant bien que mal à rejoindre sa base. Vers cette époque aussi, j'ai vu passé à une ou deux reprises une bombe volante V2, allant d'est en ouest, filant à bonne allure, dernier soubresaut d'une armée en déroute.

Finalement, je n'aurai vu la guerre que de loin, un jour un duel aérien, un autre les restes d'un bombardement sanglant et criminel comme celui des batteries de DCA du champ de course de Longchamp ou celui du pont du Pecq.

Ce matin là, comme souvent, j'étais parti chercher le pain à la boulangerie Grillon. Quand j'en sors, les passants avaient le nez levé : tout là-haut, très haut dans le ciel deux avions se faisaient la courette, un chasseur allemand et un Lightning ou une veuve noire, bien reconnaissable à son double fuselage. Je regarde un instant les protagonistes puis reprend le chemin de la maison, oubliant le duel aérien. Lorsque j'arrive à la porte des hurlements d'avions en piqué et des claquements secs de mitrailleuses se font entendre. Je n'ai que le temps de m'abriter sous le perron tandis que les deux avions passent en rase motte. J'entends le sifflement des balles et des chutes de douilles au sol. J'en retrouverai deux ou trois dans le jardin..

Cet autre jour, un dimanche, jour de courses, Longchamp est noir de monde. C'est le jour précisément choisi par les alliés pour venir détruire, en piqué, les quatre batteries installées dans des abris bardés de sacs de sable, là, juste au centre de l'hippodrome. Le lendemain mon père et moi passons à bicyclette sur l'allée qui longe le champ, celle où Sarkosi et Drucker paraderont plus tard, en adeptes de la petite reine. Ce n'est que trous mais si les batteries antiaériennes ne semblent pas avoir été détruites, les branches des arbres qui bordent la route sont constellées de vêtements déchirés qui pendent, comme à la recherche des corps qu'ils ont dus vêtir.

Bombardement de l'hippodrome de Longchamp le 4 avril 1943

"http://phd.berger.free.fr/?L%27_hippodrome"Ce dimanche là, mes parents et moi, nous voilà partis pour une virée à vélo, vers Montesson. Peut-être mes parents espéraient-ils rapporter quelques légumes achetés à un maraîcher du bord de Seine. Il fait très beau et très chaud. En traversant le pont du Pecq, on observe les nombreux baigneurs qui s'ébattent dans la piscine, prés des piles du pont. A peine nous sommes nous éloignés, alerte. La sirène n'avait pas fini de mugir que des bombardiers piquent sur le pont. Malheur, on est encore trop près, on se réfugie dans un couloir ouvert. On entend les bombes qui éclatent, des cris au loin. On a dit que c'étaient des anglais qui avaient bombardés. Encore un jour bien mal choisi par nos alliés !!

Ma dernière image de l'occupation est un souvenir d'hiver, l'hiver 43, je crois, un rude hiver. Comme le combustible manque seule la moitié des bâtiments de l'école est chauffée, Aussi le matin est-il réservé aux garçons et l'après-midi aux filles, ou l'inverse car, les classes n'étaient pas mixtes à l'époque. La classe est parfois interrompue par des alertes. Tous doivent alors se rendre dans des abris qui se trouvent en face de l'école dans un terrain près de la sente des Champs-Moisiaux, Je revois encore l'entrée garnie de sacs de sables empilés... Je traîne une grande cape de drap noir, un béret trop petit et suis chaussé de galoches dont mes pieds déplorent la raideur. Ce ne sont pas les belles galoches à semelle articulée dans lesquelles les petons doivent se trouver à l'aise mais enfin mes pieds y sont au sec, même par temps de pluie ou de neige. Et de la neige il y en a eu cet hiver là, la rue des Bas Rogers est bordée de congères qui font bien soixante centimètres et il n'y passe aucun véhicule, déjà que la pente est rude pour des voitures au gazogène poussif, alors si le pavé est glissant..Toujours est-il qu'un bonhomme de neige édifié en plein milieu de la rue est resté là plusieurs jours. Et on pouvait skier ou faire de la luge sur les pentes du Mont-Valérien. La contrepartie des joies de la neige était le froid qui régnait dans les maisons. Le coucher dans une chambre glaciale, aux murs couverts de belles rosaces de givre, tenait de la performance. D'abord il fallait se déshabiller dans la salle à manger, près du Godin lorsqu'il était en marche, ou dans la cuisine, près de la cuisinière, porte fermée. Puis enfiler le pyjama qui avait tiédi sur le dos d'une chaise, face au feu. C'est alors que munis d'un fer à repasser bien chaud et d'une brique qui sortait du four, enveloppée dans une épaisse serviette, il fallait affronter le froid de l'escalier, bassiner le lit glacial et s'y enfouir, les pieds bloqués sur la brique, la tête complètement recouverte par les draps et les couvertures afin que les précieuses calories de votre souffle ne soient pas gaspillées. Ensuite, on était bien, recroquevillé comme le fotus dans un utérus bien tiède.

1944, l'année de mes neuf ans et de la libération. Une agitation rompt la monotonie des années sombres. C'est d'abord la retraite des armées allemandes, plusieurs convois passent devant la maison, des camions chargés de militaires, l'air harassé. Des chars tigres ou panthères, qui ébranlent le sol. Un soir, des chars se sont même arrêtés pour la nuit et nous avons assisté au dîner des soldats tout de noir vêtus qui s'étaient installés sur le trottoir, les gamelles ne semblaient pas bien pourvues. Un tankiste avait un gros chien, un berger. Il sonna à la porte du pavillon pour demander de l'eau pour son animal. Mon grand-père fit comprendre que l'eau nous était coupée et l'allemand n'insista pas. Ce fut notre seul fait de résistance mais au moins mon père et mon grand- père n'en profitèrent pas pour se pavaner le moment venu avec de clinquants brassards au sigle FFI. Car, lorsque l'armée allemande s'éloigna, que les derniers bruits de chenilles s'évanouirent et que les troupes américaines étaient stationnées dans le bois de Boulogne, comme sorties soudain de nulle part, des automobiles pleines à craquer de résistants de l'avant-dernière minute parcouraient le quartier tout klaxon hurlant. On édifiait une barricade au coin des rues des Bas Rogers et du Mont-Valérien, on entassait des pavés (la rue des Bas Rogers était alors pavée et la monter à bicyclette n'était pas une mince affaire), on exhibait des armes hétéroclites, on dressa un drapeau. Des badauds dont j'étais observaient la scène. Soudain une rumeur parcourut la foule : des chars allemands arrivaient venant de la Défense. En un instant, la barricade fut déserte. Nos FFI d'opérette avaient disparu. Passe encore que certains voisins dont à l'évidence le comportement sous l'occupation avait été semblable à celui de ma famille, plus intéressé par la recherche des moyens pour survivre que par l'engagement dans une résistance active, manifestent leur joie d'être libérés en paradant comme de vrais résistants, mais que des combinards, coutumiers du marché noir et parfois d'une collaboration discrète fassent de même, alors cela devenait proprement indécent ! Bien sûr, pour eux, il était grand temps de se dédouaner. L'heure des règlements de compte arrivait, avec son lot d'injustice et d'excès, ses exécutions sommaires et ses crânes rasés ! Mais dans l'ensemble la libération de Puteaux fût plutôt calme, il n'y eut pas de batailles comme celles qui eurent lieu à Paris. Finalement l'occupation se termina pour moi par une soirée à déambuler sur les Champs -Elysées. Mes parents étaient venus là comme tant d'autres fêter la libération.

Il faudra attendre longtemps encore pour que la situation matérielle s'améliore, le pain de maïs et les plats cuisinés étaient encore à l'ordre du jour, parfois heureusement complétés par des boites de bouf ou de porc made in USA.

De mon école de fin de guerre je n'ai retenu que quelques noms, instituteurs ou camarades de classe : Messieurs Zaclad, crachotant dans son mouchoir mais excellent pédagogue, Lamongis, un méditerranéen fort redouté, distributeur de coups de règle sur les extrémités des doigts bien réunies, Mesdames Diétrich qui finit sa carrière comme Directrice, Delagne, Guechef, ou Chassagne qui faisait classe l'année du concours d'entrée en sixième ou en cours complémentaire. Et les copains, Abescat, Lhote, Gauche, Savouret, Ducamp et bien d'autres. Comme je suis reçu aux deux concours, je me retrouve au Collège de Suresnes dont nul ne sort qui souvent n'y revienne ! J'y suis revenu pendant six ans comme élève, puis un peu plus tard comme pion, surveillant d'externat à 36 heures par semaine et 3.000 francs par mois, des francs de 1956. Mais cela, c'est une autre histoire......

J.R. - 01-2021