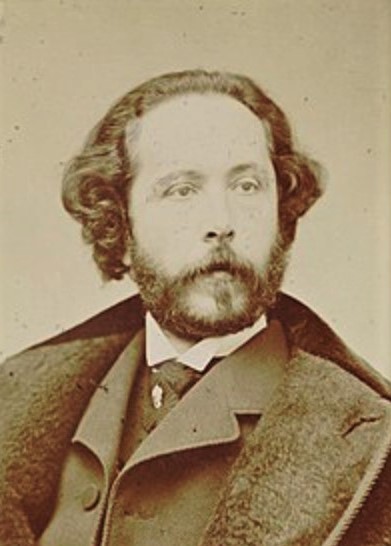

Édouard Lalo et Puteaux

Par Jean-François Martre

Né à Lille le 27 janvier 1823 - Mort à Paris le 22 avril 1892

Bicentenaire de sa naissance.

« Edouard Lalo naquit d'une famille espagnole, dont le sang était à peu près sans mélange ; sa mère s'appelait Wacquez.. Presque toutes les femmes dans la

famille Lalo portaient des noms à consonance espagnole. Il était plus castillan que beaucoup d'habitants de la Vieille-Castille », ainsi nous le dépeint son

fils, le célèbre critique musical Pierre Lalo. (1866-1943).

La famille Lalo serait venue d'Espagne s'installer dans le nord de la France au XVIe siècle, cette région faisait alors partie du comté des Flandres sous

domination espagnole. Son père était officier dans l'armée napoléonienne et Édouard est le premier de sa famille à ne pas suivre une carrière militaire.

Il commence ses études musicales en 1833, à l'âge de dix ans, au conservatoire de Lille où il apprit le violon sous la direction de Müller et de l'allemand

Baumann qui avait connu personnellement Beethoven à Vienne, et peut-être le violoncelle. Contre la volonté de son père, il décide de se consacrer uniquement à

la musique et vient se fixer à Paris en 1839, à l'âge de seize ans. Seul et sans ressource, il ne parvient pas à rentrer au conservatoire de Paris et passe le

plus clair de ses journées à donner des leçons particulières de violon. Il travaille en privé avec le célèbre violoniste Pierre Baillot, puis après la mort de

ce dernier en 1842, avec Habeneck, le célèbre fondateur-directeur de la Société des Concerts du Conservatoire. Il travaille la composition avec le pianiste

slave Schulhoff, ancien ami de Chopin. Ses premières compositions connues, des chants sur des poèmes de Victor Hugo ou des vers de Musset, accompagnés au

piano, datent de 1848.

Il gagne chichement sa vie en donnant des leçons de violon, en composant des mélodies faciles et en jouant comme violoniste à l'Opéra-Comique et à la Grande

Société Philharmonique de Paris créée par Berlioz en 1850. De ses compositions de l'époque il reste deux trios pour piano, un quatuor, une sonate et diverses

pièces pour violon et piano. On notera une étonnante sonate pour violoncelle et piano publiée en 1856 qui explore toutes les qualités expressives de

l'instrument.

Les musiciens et les Hauts-de-Seine, page 143

De 1855 à 1864, il créé avec un groupe de camarades le quatuor Armingaud-Lalo-Jacquard-Mas, quatuor réputé et spécialisé dans l'interprétation des quatuors de

Beethoven et de Mendelssohn dans lequel il sera d'abord alto puis second violon. Clara Schumann aurait joué avec le Quatuor Armingaud lors de ses tournées

parisiennes. Le quatuor s'implique également dans la mise en valeur du répertoire français de l'époque. Charles Gounot, qui soutenait Lalo et appréciait sa

musique, dédia chaque mouvement de son « petit quatuor » à un membre du Quatuor Armingaud.

Pour les musiciens de chambre, l'exercice de leur art est difficile sous le Second Empire avec un public abreuvé d'opéras à grand spectacle et d'opérettes à

la Offenbach. Ces jeunes musiciens imbus de la « grande musique allemande » pestent contre le mauvais goût de leurs bourgeois de compatriotes, et ce sont des

contestataires, ardemment républicains qui ne manquent jamais de fustiger Napoléon III et de le surnommer par dérision « l'aigle de Boulogne » ou « le

flibustier de décembre ».

Le 20 juillet 1861, il épouse à Paris 9e Zoé Labbé (Bar-sur-Seine, Aube, 03 juillet 1809 - Puteaux, 17 octobre 1864), la veuve d'un rentier,

de quatorze ans son ainée. Il s'installe à Puteaux avec sa femme, mais traverse une période sombre, car sa famille et ses amis considèrent ce

mariage comme une mésalliance.

Il avait fait construire une petite maison située au 11 route de Saint-Germain, aujourd'hui rue de la République ; il y résidera près de sept ans.

Presque chaque jour, il prenait le train à la gare de Puteaux toute proche pour aller donner ses cours de violon à Paris.

C'est de Puteaux qu'il écrit le 27 octobre 1862 au célèbre chef d'orchestre allemand Ferdinand Hiller : « Je ne veux pas vous importuner par

le récit de mes luttes pénibles, mais laissez moi vous dire qu'en ce moment je suis découragé. Les orchestres de Paris me sont fermés parce que ma musique est

trop allemande et n'est pas assez gaie que l'Allemagne, ma véritable patrie musicale, veuille donc bien m'accueillir, sinon ma carrière est brisée. »

La symphonie qu'il propose ne sera jouée ni en Allemagne par Hiller, ni en France par Pasdeloup.

Pourtant, c'est pendant ces années à Puteaux qu'il montre une liberté d'esprit, une alacrité et une fantaisie qui ne seront plus évidentes

quand plus tard la renommée lui aura souri.

On peut dire qu'une deuxième étape dans la vie d'Édouard Lalo commence après le décès de sa première femme et son deuxième mariage, le 5 juillet 1865, avec

Julie-Marie-Victoire Bernier de Maligny (Paris 8e, 1816-Paris 8e, 20 mai 1911), fille d'un colonel affecté à l'État-Major du gouvernement militaire de Pasris,

qui sera bientôt général. C'est une de ses élèves, douée d'une fort belle voix de mezzo-soprano un peu masculine, elle chantera fréquemment les œuvres de son

mari. Figure saisissante, sympathique, au profil sévère avec ses beaux cheveux noirs et ses yeux pleins de flamme, cette vaillante compagne sera pour lui un

soutien des plus puissants dans sa carrière de compositeur. Pour elle, il compose de nouvelles pièces pour voix et piano : avec Gounot, Bizet, Delibes et

Berlioz, il devient ainsi l'un des pionniers de cette nouvelle forme de musique vocale qu'on appellera la « mélodie française ».

Leur fils unique Pierre né à Puteaux le 6 septembre 1866. Il sera un critique musical renommé.

Dès ce moment, de par son alliance avec une vieille famille noble de souche bretonne et vendéenne, Lalo va connaître une double ascension à la fois sociale et

professionnelle. Le couple quitte Puteaux et s'installe à Paris, en avril 1868, 52 boulevard Malesherbes, avec leur fils Pierre âgé d'un an et

demi et des domestiques à leur service. Ils tiennent un salon musical le vendredi où se réunissent des gens cultivés, réservés et mélomanes.

En 1866, Lalo compose son premier opéra « Fiesque » basé sur une pièce de Schiller et remporte le 3e prix du concours d'opéra organisé par la direction du

Théâtre Lyrique de paris en 1869. Il ne parviendra jamais à faire jouer son ouvrage dont la première création en version concert n'aura lieu qu'en 2006 au

festival de Montpellier (travaux de Hugh Macdonald et Hervé Lussiez, interprétation de Roberto Alagna) et un an après en version scénique (à Mannheim).

A la fin du Second Empire, s'ouvre alors une période faste de compositions reconnues moins par le public que par ses pairs : Fauré, le jeune Debussy ou

Chabrier. Il compose le Divertissement (1871), le Concerto en fa pour violon (1873), le Concerto pour violoncelle (1877), la Rapsodie norvégienne et le

Concerto russe (1879) et son ballet Namouna (1882), une commande de l'Opéra de Paris.

Lalo n'a jamais mis les pieds en Espagne, mais il nous offre un magnifique voyage en terre ibérique avec sa Symphonie espagnole et ses rythmes

de habanera, de mauresque et de malaguena. Dédiée à son ami virtuose Pablo de Sarasate, qui la mettra au cœur de ses tournées internationales, cette œuvre lui

apportera une renommée qui dépassera les frontières.

Il compose à la même époque son deuxième opéra Le Roi d'Ys (une légende bretonne), c'est un triomphe et une revanche après l'échec de Fiesque/

créé en 1888... au Théâtre du Chatelet, il sera joué plus de cent fois au cours de l'année à Paris, Genève, Amsterdam, Anvers, Bruxelles et Rome.

A Paris, Lalo s'embourgeoise, modère ses opinions républicaines, devient de plus en plus conventionnel et rejoint le clan des compositeurs qu'honorera la IIIe

République comme Saint-Saëns, Gounod, Bizet, Franck, d'Indy, Fauré, Chabrier, Massenet..

Pour Édouard Lalo c'est la consécration. Reconnu par ses pairs et par le public, il gagne aussi la reconnaissance officielle de la nation :

il est promu officier de la Légion d'honneur le 1er janvier 1889.

Durant les dernières années de sa vie, il compose un concerto pour piano, une pantomime (Néron) et commence un nouvel opéra (La Jacquerie) dont il n'achèvera

que le premier acte, le reste est complété après sa mort par Arthur Coquard avec une première représentation à Monte Carlo le 9 mars 1995.

Lalo s'éteint à Paris le 22 avril 1892 d'une maladie du cœur à l'âge de 69 ans.

Il repose au cimetière du Père-Lachaise.

Fauré écrira : « ce que les compositeurs devront à Lalo, indépendamment de tant de trouvailles mélodiques, harmonieuses et orchestrales, c'est cette source

intarissable de rythme singuliers, saisissants, infiniment variés, absolument nouveaux qu'on ne connaissait guère avant lui et qu'il inventa presque tous ».

Avant cette consécration, Puteaux aura constitué l'étape, douloureuse mais indispensable, au cours de laquelle se sera forgé et approfondi le

génie d'Édouard Lalo.

Références :

-Le Bicentenaire d'Édouard Lalo : rétrospective sur la vie d'un musicien à part.

"https://www.rtbf.be/article/le-bicentenaire-d-edouard-lalo-retrospective-sur-la-vie-d-un-musicien-a-part-11142966 "

- Les musiciens et les Hauts-de-Seine, Bertrand Pouradier Duteil, Sogemo 1991

- son biographe : « Édouard Lalo » par Georges Servières, 1897

JF.M. - 05/2023