22 septembre 1772 - Les 250 ans de l'inauguration du pont de pierre de Jean-Rodolphe Perronet

Par Jean-François Martre

Jean-Rodolphe Perronet (Puteaux le 25/10/1708 - Paris le 27/02/1794 à 85 ans)

Il est bon de rappeler que Jean-Rodolphe est né à Puteaux et non à Suresnes comme les historiens l'ont longtemps cru. Il est

né hors mariage de la relation amoureuse d'un jeune cadet des Gardes suisses protestant, au service du Roi de France,

cantonné à Puteaux et d'une jeune vigneronne catholique de 19 ans de famille suresnoise.

Relisons ce qu'écrivent deux historiens locaux.

- Le docteur Gilard, dans une communication du 15 mars 1919, parue dans le bulletin n°13 de la Commission Municipale

Historique et Artistique de Neuilly, indique que David Perronet, né dans le canton de Berne, père de Jean-Rodolphe était

officier de la Garde Suisse de Courbevoie. De religion réformée, il se convertit au catholicisme et son acte d'abjuration

est consigné dans le onzième registre des actes paroissiaux de Suresnes à la date du 21 février 1709 (donc quatre mois après

la naissance de Jean-Rodolphe). Or si l'acte de baptême de Jean-Rodolphe ne comporte aucune indication sur le lieu de

naissance du bébé, l'acte d'abjuration de David précise que ce dernier « demeurait à Puteaux, annexe de la paroisse de

Suresnes ». A moins d'admettre, ce qui est peu probable, que la famille ait changé d'adresse en quatre mois, on peut

affirmer que son fils était putéolien.

- Voici ce qu'écrit en 1965 René Sordes, l'historien de Suresnes p209/210 dans son livre « Histoire de Suresnes ».

Il nous faut maintenant nous arrêter sur l'état civil de l'illustre Perronet, qui mérite un examen attentif.

Rudolphe Perronet, à qui l'on doit la construction du pont de Neuilly, créa l'école des Ponts et Chaussées et fut appelé à

construire un nombre important d'ouvrages d'art. Il fut baptisé dans l'église de Saint-Leufroy de Suresnes le 27 octobre

1708, étant né deux jours auparavant, le 25 octobre.

Son père David Perronet était cadet à la compagnie des gardes suisses de Villars et sa mère Marie Travers était de famille

suresnoise. Le parrain, Rudolphe Jegée, sergent à la compagnie d'Erlach, « de cette paroisse » dit l'acte, lui donna son

prénom.

L'année suivante, le 21 septembre 1709, le curé de Saint-Leufroy dûment autorisé par l'archevêque de Paris, reçut

l'abjuration de David Perronet père, Bernois d'origine et appartenant à l'église réformée, cadet de la garde suisse,

compagnie de Villars, demeurant à Puteaux

précise le curé Trépaigne. Ces deux textes méritent une particulière attention.

Un an après la naissance de Rudolphe, David son père habitait Puteaux et faisait toujours partie de la compagnie de Villars,

en garnison dans ce village.

Il est vraisemblable que Rudolphe vit le jour à Puteaux, dans la ville où son père tenait garnison.

L'église de Puteaux n'était encore qu'une annexe de Saint-Leufroy de Suresnes et tous les habitants du Bourg voisin étaient

tenus de célébrer les cérémonies religieuses : baptêmes, mariages et enterrements à Saint-Leufroy, toujours leur paroisse.

Notre-Dame de Pitié de Puteaux ne fut érigée en paroisse qu'en 1717, soit neuf ans plus tard. L'acte de naissance de

Rudolphe, celui de l'abjuration de David, devaient donc se trouver dans les registres paroissiaux de Saint-Leufroy qu'ils

soient putéoliens ou suresnois.

Les historiographes de Rodolphe Perronet n'ont pas eu connaissance du détail ajouté par le curé Trépaigne dans l'acte

d'abjuration du père, postérieur d'un an à la naissance de son fils.

Nous devions signaler ce point d'histoire qui ne pouvait rester dans l'ombre.

René Sordes.

Les deux historiens ne sont pas d'accord sur la date de l'adjuration de David (mars pour l'un, septembre pour l'autre), mais

ils arrivent à la même conclusion, Jean-Rodolphe est bien putéolien.

David Perronet devint marchand de vin à la suite de son mariage avec Marie Travers. Malheureusement, David meurt assassiné

quelques années plus tard et Marie peu fortunée s'installe à Paris. Sa mère emmenait Jean-Rodolphe aux Tuileries où il fit

la connaissance du jeune roi Louis XV, qui n'avait que huit ans ; il plut tellement au jeune roi qu'il fut invité à se

rendre dans les appartements du roi tous les dimanches.

Vie et carrière

Références : Bulletin SHS n°6, Bulletin SHALP 1944.

La carrière de JRP fut des plus brillantes. Il était très doué pour les mathématiques, et bien que classé premier à l'examen

des candidats au grade d'ingénieur militaire, il ne fut pas admis parce qu'il n'était pas fils d'ingénieur. Gêné par la

fortune, il se détermina à étudier l'architecture et fut admis en 1725, à dix-sept ans, aux bureaux de M. de Beausire,

architecte de la ville de Paris, il fut tout de même nommé ensuite ingénieur en chef de la Généralité d'Alençon. En 1747,

on lui confia l'organisation de l'École des Ponts et Chaussées. Anobli en 1753, il mourut en 1794. Son ɶuvre est

considérable. En plus du pont de Neuilly, il est l'auteur des ponts de Mantes, Orléans, Château-Thierry, Nogent-sur-Seine,

Pont-Sainte Maxence, Trilport sur la Marne et Melun. Paris lui doit le pont de la Concorde (1787) et celui de la Salpétrière

(remplacé par celui d'Eiffage).

Biographie : Ingénieur et architecte Jean-Rodolphe Perronet est un grand ingénieur, un hydraulicien réputé, à qui l'on doit la construction de nombreuses routes et ponts. Il construit des ponts fort élégants, à arches hautes, à faible courbure et à piles fines (le pont de la Concorde, ou le pont de Neuilly à Paris). En 1747, il est nommé à la tête du Bureau des dessinateurs du roi récemment créé par Trudaine pour lever les cartes et les plans du royaume. Il a pour mission de former les ingénieurs des Ponts et Chaussées. Son Bureau se transforme en 1775 en Ecole royale des Ponts et chaussées. "Premier ingénieur du roi" en 1763, "Premier architecte", membre de l'Académie d'architecture, Perronet est de 1757 à 1786 inspecteur général des Salines. En 1768, il est l'un des trois directeurs de la carte de Cassini.

Jean-Rodolphe Perronet, 1764 par Louis-Michel Van Loo, musée du Louvre, Département des peintures.

"https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062722"

Les deux statues de Perronet

La première a été réalisée par Adrien Gaudez en 1892. Elle a été fondue sous le régime de Vichy.

La seconde d'un auteur inconnu, est installée en 1981 dans les jardins de la pointe de l'ile du Pont.

On remarquera l'orthographe Perronnet au lieu de Perronet.

Voici ce qui est écrit sur la plaque :

Ingénieur français, fondateur et directeur de l'École Nationale des Ponts et Chaussées de 1749 à 1794, auteur de l'ancien pont de Neuilly.

Cette statue a été relevée en 1981 par la ville de Neuilly, Achille Peretti étant Maire.

Le projet de Perronet et de Trudaine

La débâcle des glaces de janvier de 1768 endommagea gravement les deux ponts de charpente en bois qui reliaient Neuilly et

Courbevoie, interdisant la circulation pendant plusieurs semaines et amenant la commandant de la Garde Suisse, casernée au

quartier de Courbevoie, à se plaindre auprès de M. Trudaine, conseiller d'État et intendant des finances, dont dépendait

l'administration des Ponts et Chaussées.

Trudaine présenta au roi le projet qu'il avait demandé à Perronet de préparer dès 1766. Bien que les finances soient très

mauvaises après la guerre de sept ans au cours de laquelle la France perd le Canada et la Louisiane, ainsi qu'une grande

partie de son influence en Indes et en Afrique, et malgré les réticences du Parlement, le roi approuve ce projet grandiose

mais fort couteux.

Ce projet est dans la continuité de celui de Soufflot qui, à la demande du Marquis de Marigny, frère de la Marquise de

Pompadour, Directeur des bâtiments du Roi, avait proposé de percer une allée depuis les Champs-Élysées jusqu'à Neuilly.

Il faut rappeler qu'à l'origine, les Champs-Élysées ne sont que des terrains marécageux et inhabités que l'on évitait en

longeant la Seine par le cour La Reine. En 1667, Louis XIV adopte la proposition de percer les fortifications et confie à Le

Nôtre le soin de faire un axe royal pour faciliter le passage des courtisans vers Saint-Germain-en-Laye et vers Versailles

en cours de construction. Le Nôtre trace une belle avenue bordée d'ormes et de gazon depuis l'actuelle place de la Concorde

jusqu'à l'actuel rond-point des Champs-Élysées dont le nom apparaît en 1709. La nouvelle avenue franchit l'enceinte de Louis

XIII et le grand égout (actuelle rue Marbeuf) lorsque le duc d'Antin, surintendant des bâtiments du Roi, fait jeter un pont

sur cet égout en 1710 et perce les bois jusqu'en haut de la butte du Roule où se trouvait l' « étoile de Chaillot ».

L'entreprise est achevée en 1724.

Pour aller jusqu'à Neuilly, il fallait à l'époque emprunter la route du Roule en sortant par la porte du Faubourg

Saint-Honoré.

Il faut donc attendre Marigny pour reprendre ce tracé historique et Perronet pour le conduire jusqu'en haut de Chantecoq et

au Rond-Point des Bergères. Pour réaliser ces deux étoiles, il faudra raser les deux sommets de Chaillot et de Chantecoq sur

six mètres de hauteur.

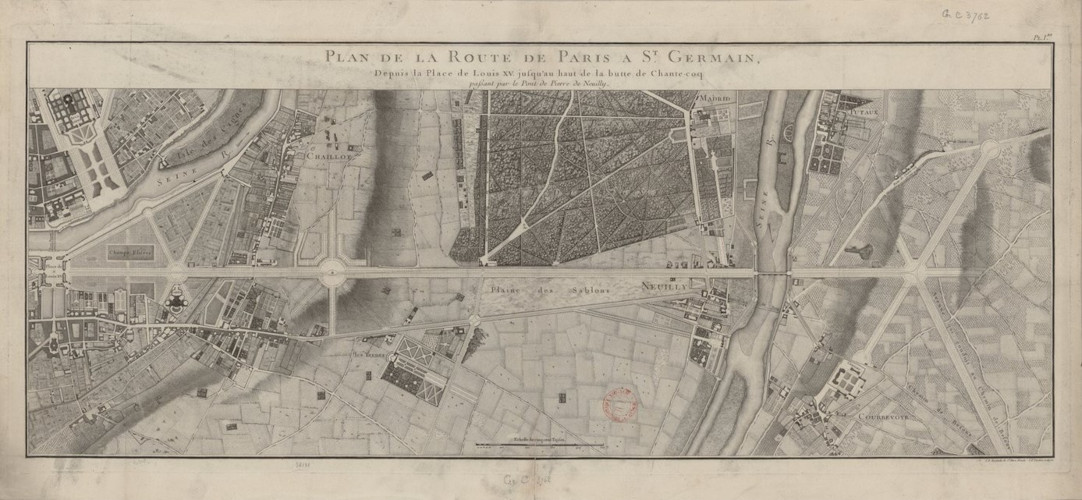

Ce plan, dessiné dans les ateliers des cartes et plans royaux est d'une très grande précision et fournit un très grand nombre

d'informations sur les lieux à cette époque :

- l'ancien tracé : rive droite - route du Roule, ancien pont en bois, rive gauche - route de Saint-Germain/dite de Chantecoq

(actuellement de la République).

- le nouveau tracé : rive droite - par l'Étoile et la route de Neuilly, le nouveau pont de pierre, rive gauche - route de

Saint Germain par l'étoile de Chantecoq (futur rond-point de la Défense) puis le rond-point des Bergères.

Des changements considérables pour Neuilly et Puteaux

Jean-Rodolphe Perronet a donné un coup d'accélérateur à l'expansion de Paris vers l'ouest, bouleversant les rives de la Seine

à Neuilly et la circulation dans sa ville natale de Puteaux.

A Neuilly :

on remarque que l'ile du pont (en gris clair) sur laquelle se trouvait l'ancien pont de bois (d'où son nom), sera supprimée

par Perronet. La terre de l'ile va servir à remblayer le petit bras de la Seine côté Neuilly qui va être entièrement comblé

jusqu'à l'ancienne rive qui se trouvait à hauteur de l'actuelle rue d'Ybry ; l'ancien pont de bois se trouvait à

l'emplacement de l'actuelle rue du pont et débouchait rue d'Ybry.

La suppression de l'ile change complètement le paysage et la circulation sur la Seine. Cela ne va être que de courte durée

car on reconstruit une ile aux alentours de 1820 après les plaintes des utilisateurs du port gênés par la turbulence des

courants.

Il faudra attendre le remplacement du pont de pierre de Perronet de 1772 par celui d'acier de Levy en 1945 pour retrouver

des escaliers permettant de descendre sur l'ile du Pont comme du temps du pont en bois. Pendant 170 ans, on ne pouvait s'y

rendre qu'en barque.

En ce qui concerne Puteaux :

- il a fait passer la circulation vers Nanterre et Saint-Germain en Laye par le rond-point de Chantecoq (futur Défense) et

celui des Bergères. C'est le tracé de la route Impériale de Cherbourg que prendra la Nationale 13, Paris -Cherbourg, qui

donnera son nom au rond-point de la Rose de Cherbourg. Le très ancien chemin de Chantecoq (actuelle rue de la République)

perd définitivement sa fonction séculaire d'axe de transit de circulation.

- il imagine une étoile virtuelle en dessinant de nouvelles rues, partant des quatre petites places situées au pied des

rampes d'accès du nouveau pont, dont les axes se coupent au milieu du pont (voir les pointillés sur la carte). C'est ainsi

qu'à Puteaux il dessine une nouvelle rue allant de la place de la Fontaine Bellini jusqu'au croisement de la rue

Eichenberger et du boulevard Richard Wallace. Lorsqu'on est au milieu du pont et qu'on regarde la rue tracée par Perronet,

on a le sommet du Mont Valérien en enfilade. C'était grandiose.

Malheureusement, lorsque la route de Suresnes à Neuilly (future rue Jean-Jaurès), fut réalisée en 1800 le point d'arrivée

fut déplacé à l'actuelle place Simone et Antoine Veil, la perspective grandiose et l'étoile virtuelle furent perdues.

Il est probable que le bouleversement du paysage routier sur la commune de Puteaux a dû entrainer une modification radicale

de l'urbanisation et que la facilité et la stabilité d'accès à la capitale par ce nouveau pont ont facilité la croissance de

la population et l'attractivité des implantations locales.

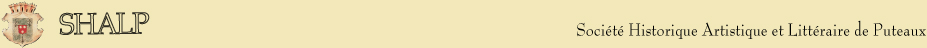

Le pont de pierre de Perronet - Un ouvrage d'art audacieux et novateur

L'île ayant été supprimée, le fleuve ne présenta plus qu'un seul bras de la même largeur que les deux bras précédents que le

nouveau pont devait enjamber par cinq arches et deux culées. La conception en est hardie car c'est le premier pont que l'on

construisait avec un couronnement horizontal (plus de dos d'âne), et de plus les piles étaient très étroites par rapport à

la portée des arches.

La longueur d'une culée à l'autre est de 219,25m, la largeur est de 14, 58 m, dont 9,40 m pour la chaussée et 1,90 m pour

chaque trottoir.

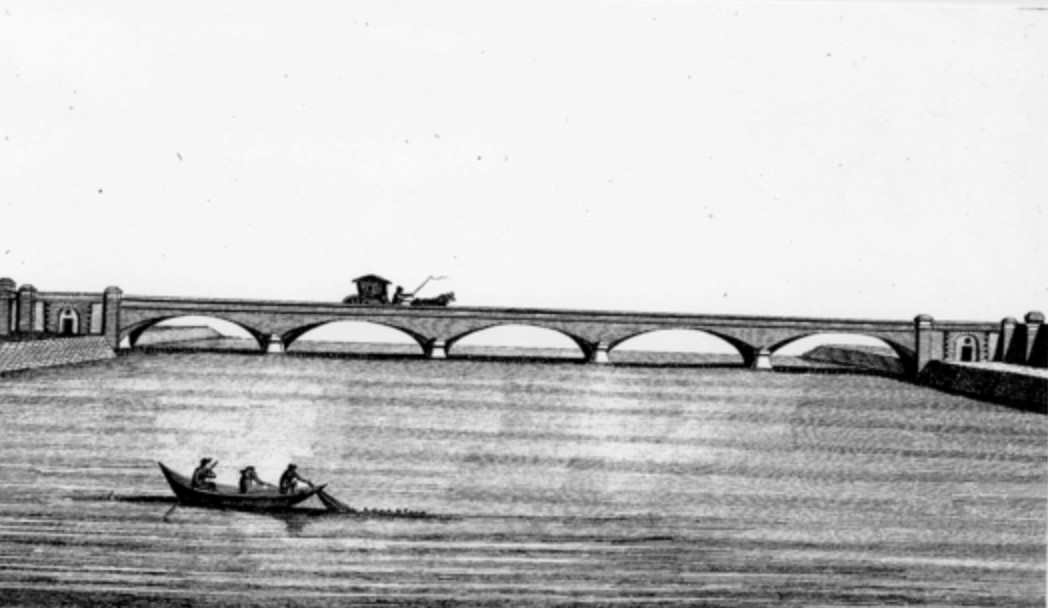

Estampe de Widmung, Dédiée à Denis Pierre Papillon de la Ferté,

un des commissaires généraux de la Maison du Roi, administrateur général des Postes

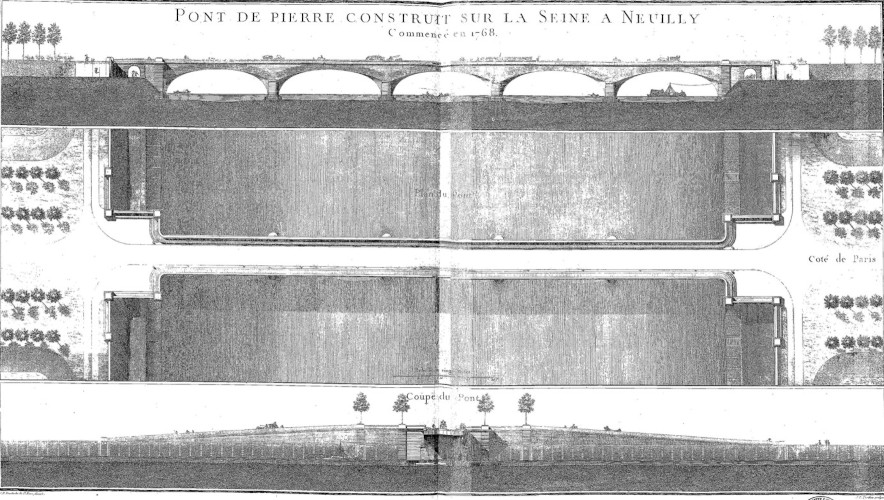

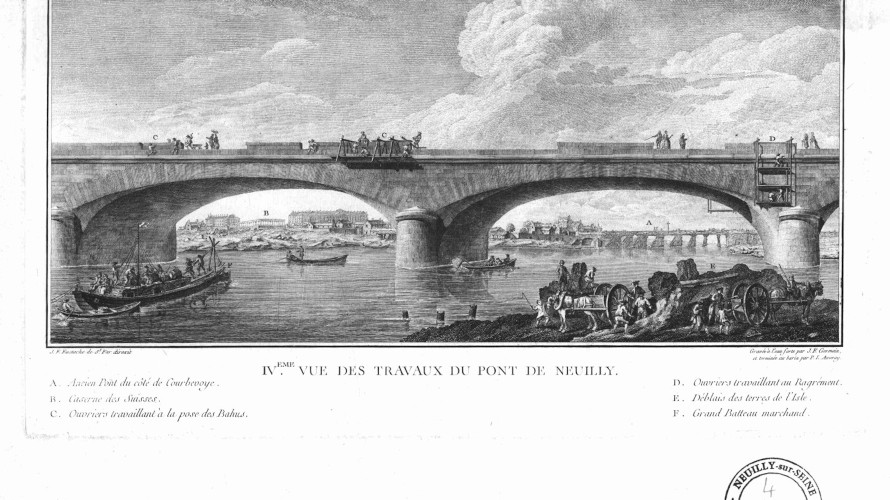

Commencée en 1768, sa construction dura cinq ans jusqu'en 1772, mais lorsqu'il fut inauguré le 22 septembre, il restait encore beaucoup à faire. Après la mort de Louis XV en 1774, le financement des travaux va être difficile. La suppression complète de l'ile, le comblement du bras côté Neuilly et l'aménagement des berges vont durer jusqu'en 1780 et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on détruira les deux anciens ponts de bois.

L'état du pont en 1873 avec la construction des parapets. On remarquera en arrière-plan, l'ancien pont en bois et la caserne

des gardes Suisse de Courbevoie.

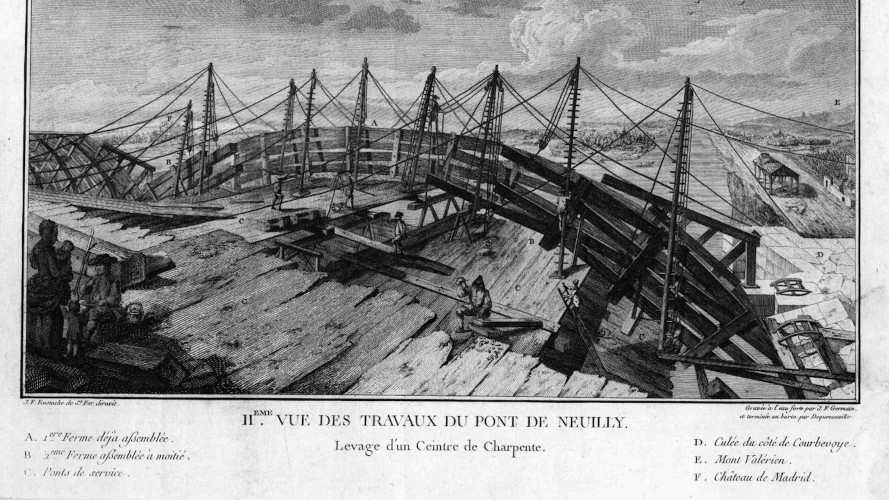

Jean-Rodolphe Perronet a rassemblé, dans un livre destiné aux élèves de l'école des Ponts et chaussées une description

détaillée des étapes de construction avec de nombreux dessins.

Celui-ci montre la construction d'un des cintres qui vont permettre la construction des arches.

En arrière-plan, on peut voir le château de Madrid, l'abbaye de Longchamp, l'ile de Puteaux,

Puteaux et le Mont Valérien.

Le 22 septembre 1772, il y a tout juste 250 ans, en présence de toute la cour, de la favorite Madame du Barry, du corps

diplomatique et d'une foule considérable, le roi Louis XV procéda à l'inauguration officielle du pont de pierre de Neuilly

construit par Jean-Rodolphe Perronet. L'ingénieur avait ordonnancé l'opération pour que les cintres des cinq arches puissent

tomber simultanément à un signal donné par un roulement de tambour. Les charpentes des cintres s'abattirent à grand bruit

dans le fleuve, produisant un remous tel que plusieurs embarcations chavirèrent.

Le Roi se montra très satisfait et félicita M. l'abbé Terray, contrôleur général, et M. Trudaine sous l'administration

duquel était effectué ces travaux.

Des jeunes filles vêtues en blanc jetèrent des fleurs dans la Seine, et le roi, montant dans son carrosse traversa le pont

en premier et rejoignit Marly en empruntant le nouvel axe de l'actuel rond-point de la Défense puis celui des Bergères.

Le décintrement du pont de Neuilly, le 22 septembre 1772, par ROBERT Hubert Musée Carnavalet

On remarquera sur ce tableau que l'ile est loin d'être complètement dégagée et qu'on aperçoit le pont en bois derrière la

deuxième arche à gauche.

Une foule considérable s'est déplacée de Paris pour assister à la venue du Roi. Elle fut accueillie dès le matin sous des

tentes où l'on avait préparé des tables et des fourneaux pour que les gens puissent s'asseoir et se restaurer. Tous les

abords à deux lieues de distances (9,5 km) furent contrôlés pour éviter tout désordre et tout accident vu le nombre

considérable de voitures et l'étroitesse du vieux pont en bois.

Ce pont vivra de nombreuses aventures notamment en 1840 avec le retour des cendres de Napoléon, en 1871 avec les combats du

pont de Neuilly pendant la Commune, avec l'augmentation du trafic fluvial lors de la construction des écluses de Suresnes et

l'augmentation du trafic routier avec les tramways à vapeur puis électrique. Ce sont les embouteillages des voitures dans les années 1920 qui vont entrainer la décision de le détruire et de le remplacer par le pont de fer de Lévy en 1942.

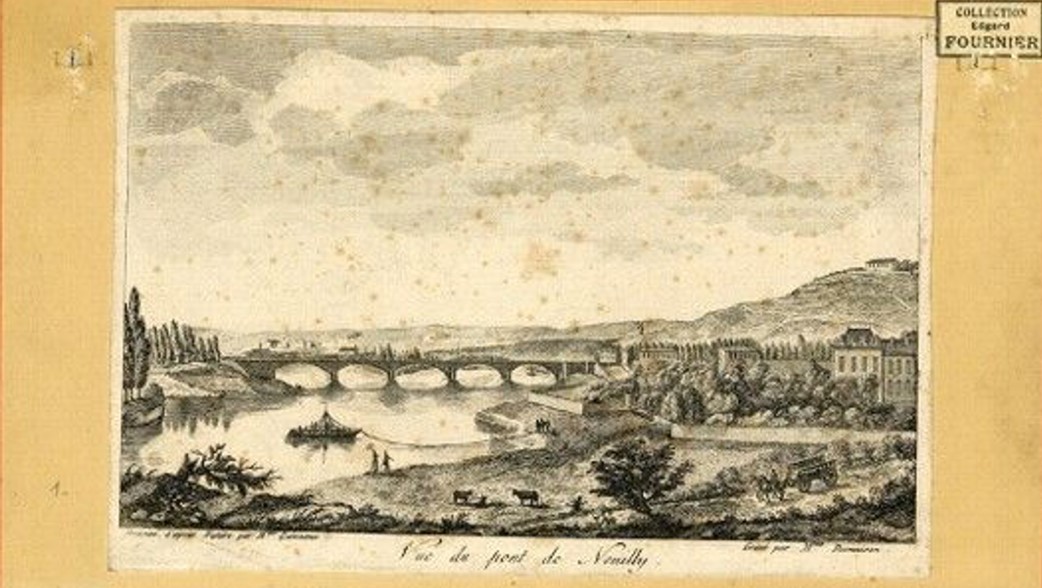

Une dernière image, ce tableau des années 1830, montrant le rétablissement de l'ile du pont, pris depuis l'ile de la Jatte.

Source et infos complémentaires : Sotheby's - Old Masters, vente du 29 janvier 2020

J.F.M. - 10/2022