" Que faut-il penser des relations

entre l'art et la science "

IV ème partie :

la Science rêvée des artistes, conclusion.

Par Jean Roussaux

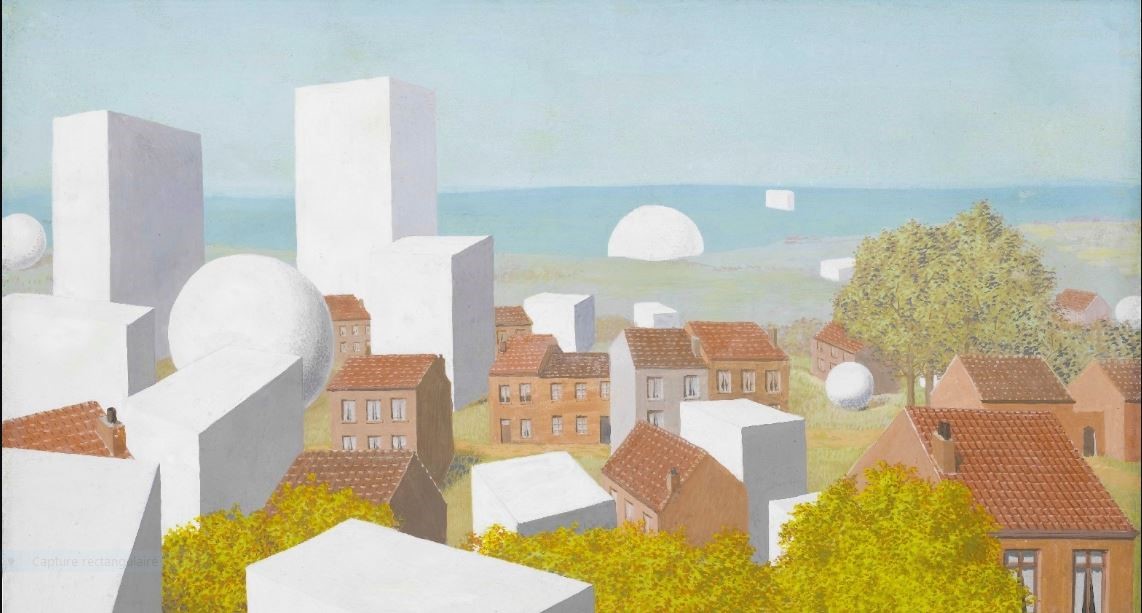

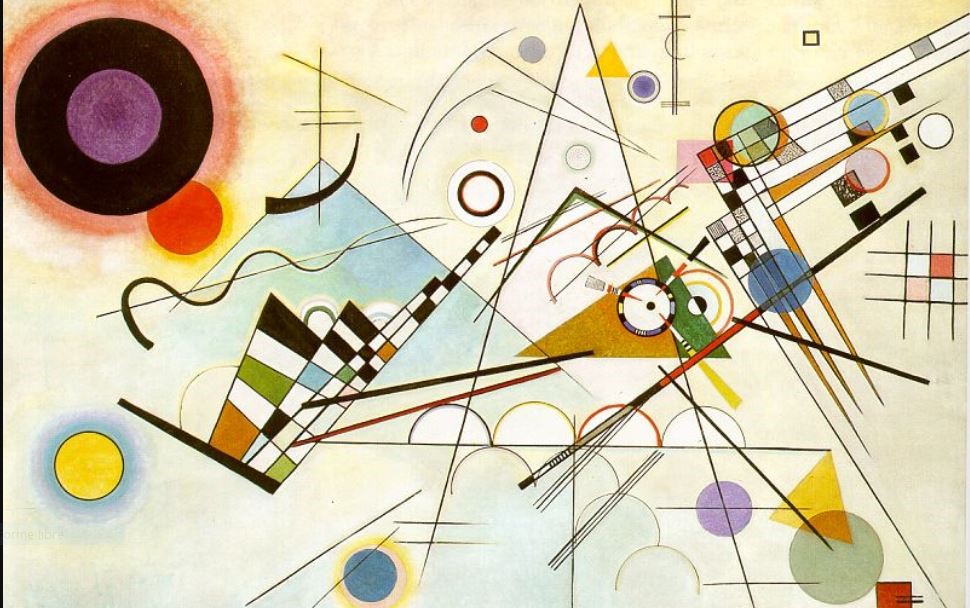

Si certains artistes ont pu produire des œuvres dont le caractère scientifique est incontestable beaucoup d'autres ont fait appel à la science comme inspiratrice, étant particulièrement attirés par ce qu'elle pouvait avoir de spectaculaire, de déconcertant ou de novateur. C'est ainsi que l'évolution a enrichi le répertoire plastique d'artistes comme E. Degas, G. Moreau, G. Klimbt et plus tard F. Kupka et son combat d'anthropoïdes. A l'aube du XXème siècle se sont multipliées les œuvres inspirées par les nouveaux concepts en physique et, ensuite, l'informatique ou les biotechnologies ont nourri leur imagination. La tendance initialement prédominante est l'utilisation des figures mathématiques. Ainsi quand Magritte peuple un village de sphères et de cubes dans son arithmétique de 1931 (fig. 30), il ne fait qu'emprunter ces formes à la géométrie, sans qu'elles valorisent l'œuvre plastique. Kandinsky s'inspire d'abord de la géométrie puis élabore une géométrie abstraite extrêmement poétique mais qui n'a aucune résonnance scientifique (fig. 31). L'art abstrait est aussi illustré par Malevitch (1878-1955) qui, lorsqu'il invente le suprématisme, une forme d'abstraction géométrique, manipule des figures géométriques planes pour former des ensembles esthétiquement intéressants (fig. 32). Mais sa réflexion théorique l'entraine à des excès purement gratuits comme le carré noir sur fond blanc de 1913 suivi du carré blanc sur fond blanc (1918) dont l'aboutissement aurait pu être le carré blanc sur fond blanc entouré d'un cadre blanc sur mur blanc

Le calcul mental (1940) Composition VIII (1923) Composition (1917)

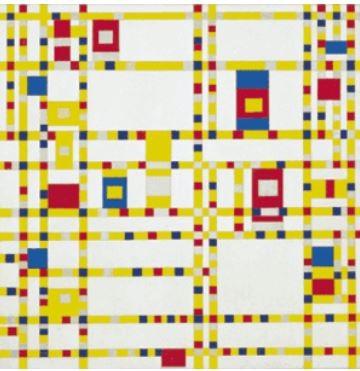

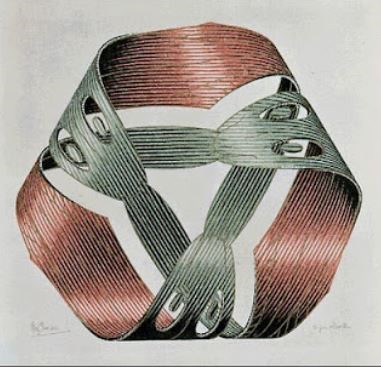

C'est également une manipulation de figures géométriques que faisaient les artistes du mouvement De Stjjl avec Van Doesburg (1883-1931) et Mondrian (1872-1944) qui prétendaient dégager les conséquences logiques du cubisme : leurs œuvres sont des assemblages de figures géométriques simples. Ainsi Mondrian, adepte d'un art de clarté et d'ordre, ennemi de la diagonale, privilégie la grille orthogonale et les couleurs primaires dans des œuvres souvent esthétiquement intéressantes (fig. 33) mais loin des considérations théoriques dont elles ont pu être agrémentées. Les paradoxes topologiques ont aussi beaucoup inspiré les artistes : Eicher (1898-1972), l'auteur de constructions impossibles, a plusieurs fois illustré le ruban de Moebius (fig. 34). En prenant en compte les connaissances scientifiques

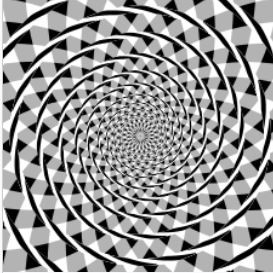

Broadway Boogie-Woogie (1942) Ruban de Möbius Spirales)

l'art optique explore les rapports entre l'art et la perception en cultivant les illusions optiques. Celles-ci sont bien illustrées par les spirales (fig. 35) de James Frazer (1863-1936) qui sont en fait des cercles concentriques et par les nombreuses réalisations de Victor Vasarely (1906-1997), plasticien d'origine hongroise, que l'on considère comme le père de l'art optique et de l'art cinétique. Ses œuvres graphiques, d'origine numérisée, engendrent des effets de contraction ou de dilatation, voire de véritables mouvements. Une seconde tendance se réfère à des concepts ou des théories scientifiques. Ainsi on considère parfois que l'intérêt porté par les cubistes Gleizes, Metzinger, Picasso ou Duchamp, à la relativité, aux géométries non euclidiennes et à l'existence possible d'une quatrième dimension remettant en cause la perspective classique, aurait pu inspirer leurs œuvres. Certes ils avaient été informés par le seul mathématicien du groupe, Maurice Pincet, de l'existence du traité élémentaire de géométrie à quatre dimensions et de l'introduction à la géométrie à " n " dimensions de Jouffret ainsi que des travaux de Poincaré. Cela a pu nourrir leur réflexion, néanmoins aucune de leurs œuvres ne semble avoir été objectivement inspirée par ces nouvelles avancées mathématiques. Dans le cas de Braque ou de Picasso c'est plutôt l'idée d'une fragmentation des formes et de leur recomposition en de nouvelles configurations propres à les montrer de plusieurs points de vue à la fois qui domine leur préoccupation, ce que préfigure les demoiselles d'Avignon (1907), une œuvre (fig. 36) dont on ne sait si on doit attribuer la laideur à l'art africain ou au ravage de la syphilis*.

*Cette grande toile peinte à Paris n'a rien à voir avec la cité des Papes. Le nom de l'œuvre provient du nom d'une rue mal famée de Barcelone où déambulait le jeune Picasso. Y déambulaient aussi de nombreuses péripatéticiennes hantant des maisons de passe. De plus les nombreuses esquisses de l' œuvre (plus de 800 parait-t-il,) révèlent bien le thème du tableau : une scène de bordel. Sur certaines esquisses ; on observe en plus des demoiselles, un marin, un client, assis au milieu des femmes nues ainsi qu'un jeune étudiant, en médecine peut-être, portant un crâne déformé par des lésions syphilitiques. L'étudiant et le marin ont disparu dans la version définitive de l'œuvre mais il reste les deux filles, à droite du tableau, dont les crânes disloqués évoquent encore la syphilis osseuse alors que pour beaucoup, ils auraient été inspirés par les masques africains et les sculptures océaniennes qui peuplaient l'atelier de Picasso. Cette œuvre, qui préfigure la période cubique fut taxée de terrorisme intellectuel par Braque et Apollinaire, ce que l'on peut partager. Pour Picasso, elle était parait-il un acte d'exorcisme du passé proposant un renouveau.

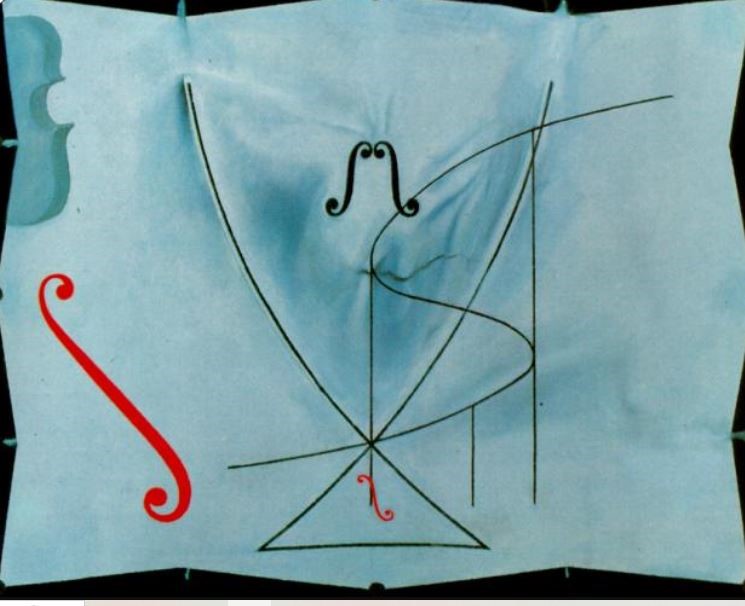

Fig. 36 : les demoiselles d'Avignon Fig. 37 : La queue d'aronde

Pablo Picasso (1907) Salvador Dali (1983)

De même, quand Dali emprunte la queue d'aronde de la théorie des catastrophes du mathématicien René Thom, un maitre incontesté de la géométrie, la théorie propose le sujet mais le développement par le peintre est purement pictural (fig. 37). La théorie n'a d'ailleurs pas plus apporté à l'art qu'elle n'a éclairé le phénomène biologique de gastrulation. Mais faire référence à cette théorie qui a rencontré un succès médiatique autour de 1975 permet à Dali de valoriser sa toile. Enfin certains artistes considèrent que l'œuvre graphique ne se suffit pas à elle-même et que c'est le titre et le commentaire qui l'accompagne qui lui donnent toute sa valeur. Sous le prétexte de liberté, l'art peut facilement succomber à la facilité voire à la "fumisterie "avec toutes sortes de productions de l'art abstrait qui n'ont certainement pas pour fonction première d'éduquer les masses à la beauté comme le souhaitaient les classiques et aussi les marxistes. Ce sont de tels excès qui conduisent à la confusion entre art et évènement médiatique comme certaines manifestations de symbiose entre art et biotechnologie. La troisième tendance fait appel à l'outil informatique. L'un des théoriciens de cet art informatique est Richard Wright Conclusion L'art et la science ont en commun "de questionner le monde " selon le cosmologiste Jean-Philippe Uzan. Ce qui est remarquable c'est que l'introduction d'une nouvelle conception de la matière, de l'espace et du temps ((théorie des quantas de planck,1900 ; relativité d'Einstein,1905) a été corrélative d'un renouveau dans l'art s'exprimant de diverses manières (cubisme, art abstrait.) et aboutissant à une libération des artistes du carcan des règles picturales antérieures. La porte était alors ouverte à tous les mouvements de l'art contemporain qui se sont développés depuis 1945 : expressionisme abstrait bien illustré par la dernière période de Jackson Pollock qui éclabousse ses toiles de jets de couleur, le street-art prétendant communiquer un message politique ou social, le nouveau réalisme de Niki de Saint-Phalle (fig. 39) ou de Christo, le minimalisme qui déborde sur le domaine musical avec Steve Reich ou Philip Glass enfin l'art biotechnologique et ses œuvres détournant de leur but quelques réalisations de la science biologique..

Fig. 38 : Jackson Pollock Fig. 39 : Jean Tinguely et N. Saint- Phalle

Lavender mist,1950 La fontaine Stravinsky,1983

Ainsi l'art pictural moderne a cessé de proposer des représentations inspirées par un système de croyances religieuse, politique ou purement esthétique. Contrairement à ce que suggérait Goethe le sujet n'est plus prédominant. L'œuvre est devenue le résultat d'une démarche individuelle ou collective, refusant toute contrainte, volontiers provocatrice et subversive. Dans cette optique les belles productions de la science à caractère esthétique n'ont guère leur place, les expérimentations résultant de collaborations artistes-scientifiques, souvent hasardeuses et parfois éthiquement discutables ont fréquemment une motivation médiatique. De ce bref exposé doit-on conclure que le rapport entre Art et Science se résume à leur interpénétration réciproque. Ce serait oublier que dans ces deux activités la pensée s'exprime par la technique et que l'œuvre est toujours l'objet d'une recherche : en science le sujet peut conduire à une découverte fondamentale et dans le domaine artistique à un chef-d'œuvre pictural, voire à une œuvre totalement dépourvue d'intérêt. Mais ces deux activités humaines qui pourraient faire appel à des mécanismes mentaux communs ont pourtant une grande différence : contrairement à l'activité scientifique qui est soumise à la rationalité, l'expression picturale échappe à toutes règles ce qui favorise des productions à finalité purement médiatique et rend problématique le qualificatif d'artistique qu'on peut leur attribuer.

Iconographie : - les figures proviennent d'articles de Wikipédia, l'encyclopédie La Fig. 13 : biblio.interuniv méd. Et Odontologie Figs 19 et 20 : Nikon imaging center. Institut Curie-CNRS Bibliographie : - Cassou Jean : Panorama des Arts Plastiques Contemporains, Gallimard,1960. - Delahaye Jean-Paul : les beautés mathématiques de Leys. "https://www.josleys.com/articles/archimede01_delahaye.pdf " - Grandordy Béatrice : Une nouvelle dynamique des formes dans Le monde de Darwin de Guillaume Lecointre et Patrick Tort. Ed de la Martinière 2015. - Honour Hugh et Fleming John : Histoire mondiale de l'art, Bordas,1984. - Klein Etienne, la physique et l'art. "http://e2phy.in2p3.fr/2004/actes/Klein.pdf " - L'illustration botanique, Wikipédia. " https://www.wikipedia.org/wiki/Illustration_botanique " - Mathématique et art -HISOUR, art culture histoire." https://www.hisour.com/fr/mathematics-and-art-17797/ " - Mohen Jean-Pierre, art et science, Encyclopaedia Universalis, 2017. - Prunet Camille, Liaison entre art et science : les spécificités de l'art biotechnologique,2015. " https://journals.openedition.org/midas/831?lang=fr " - Scheps Ruth, la géométrie et la vie des formes ,2020. " http://www.openscience.fr/La-geometrie-et-la-vie-des-formes "

J.R 10/2023