" Que faut-il penser des relations

entre l'art et la science "

II ère partie :

La Zoologie, la biologie moderne

Par Jean Roussaux

En zoologie le dessin animalier trouve son origine dans les représentations artistiques mais non dépourvues de précision du paléolithique ou du néolithique rencontrées dans les grottes de diverses régions (fig 13). Les civilisations mésopotamienne et égyptienne proposent aussi des représentations animalières de la faune sauvage ou domestique, souvent stylisées. Aristote (384 av JC-322) le grand philosophe grec que l'on considère comme le créateur de la zoologie et Pline l'ancien (23-79) regroupent de nombreuses connaissances sur les animaux mais les planches qui illustraient l'histoire des animaux d'Aristote ont disparu. Au Moyen-Age l'iconographie reste assez pauvre dans les

Fig 13 : œuvre rupestre Fig 14 : illustration de 1554

ouvrages pourtant bien documentés des auteurs arabes comme Al-Jahiz(v776-868) et son Kitab al-Hawayan ou dans le De animalibus

d'Albert Le Grand(1200-1280).Il faut attendre la Renaissance pour que s'enrichisse l'iconographie scientifique animalière.

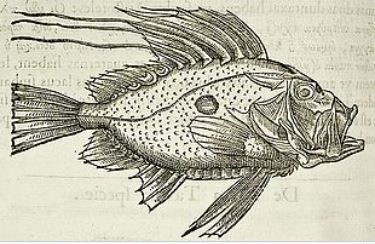

Fig 15 : La caille des blés Fig 16 : anatomie comparée

Guillaume Rondelet (1507-1566), médecin à Montpellier, est l'auteur d'un ouvrage portant sur la faune aquatique qui comporte de nombreuses illustrations

(fig 14). Pierre Belon (1517-1564) est l'auteur de l'histoire naturelle des étranges poissons marins (1551) et d'une histoire de la

nature des oiseaux (1555) (fig 15). Accompagnateur des ambassadeurs de France auprès du Sultan Soliman, il parcourt le levant et rapporte de

nombreuses observations. Hébergé au château de Madrid, il meurt assassiné par un rodeur dans la forêt de Rouvray, notre actuel Bois de Boulogne.

Belon était aussi un précurseur en anatomie comparée (fig 16) à une époque où l'anatomie, un peu abandonnée depuis Galien, se développait à nouveau avec

Vésale dont le De humani corporis fabrica, publié à Padoue en 1543, comporte de nombreuses planches, certaines dues probablement à des

peintres de l'atelier du Titien. Les naturalistes de l'époque font appel à de remarquables artistes ainsi Conrad Gessner (1516-1565), célèbre naturaliste suisse, fait illustrer une partie de son œuvre par Albrecht Dürer.

Les XVIIème et XVIIIème siècles voient un développement important de la Biologie avec John Ray et Linné, le père de la nomenclature binomiale. Comme

beaucoup de naturalistes, ils font appel à des dessinateurs et graveurs dont les noms sont un peu oubliés mais dont la contribution est inestimable.

Avec la découverte du microscope, l'histologie et la parasitologie apportent une nouvelle iconographie avec Francesco Redi (1626-1697) et Marcello

Malpighi (1628-1694).

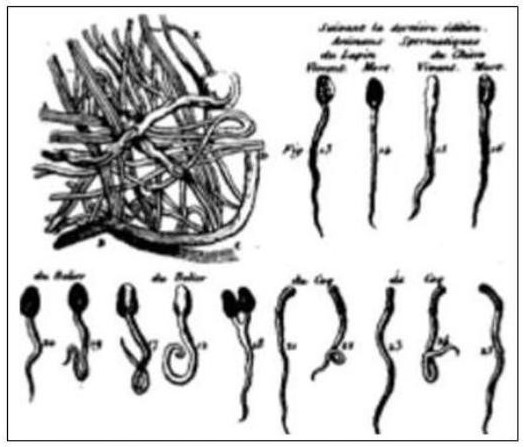

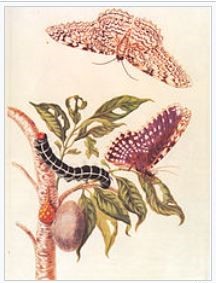

Fig 17 : Observation de Leeuwenhoek Fig 18 : métamorphose d'un papillon

C'est aussi la période où se pose scientifiquement le problème de la génération avec Van Leeuwenhoek, premier observateur des spermatozoïdes (fig 17) et jan

Swammerdam (1637-1680) ou Jan Goedard (1617-1668), qui décrivent la métamorphose des insectes. La beauté des papillons provoque des vocations d'entomologiste

: Anna Maria Sibylla Merian (1617-1717) réalise de splendides reproductions de papillons tropicaux du Surinam (fig 18).

On doit au physicien René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) une importante contribution à l'étude de plusieurs groupes d'organismes (Mollusques,

Crustacés, Arachnides, Vertébrés.) avec un intérêt tout particulier pour l'entomologie avec son Mémoire pour servir à l'histoire des insectes.

Ses études portent à la fois sur la morphologie des insectes, sur leur mode de vie et leur importance dans la biodiversité. Les préoccupations du suisse

Charles Bonnet (1720-1793) portent également sur les insectes avec de remarquables observations sur la parthénogenèse des pucerons tandis que Spallanzani

(1729-1799) précise le rôle des spermatozoïdes dans la reproduction des Amphibiens avec de spectaculaires expériences dans lesquelles il vêt de caleçons des

grenouilles mâles. Tous ces travaux comportent d'intéressantes illustrations.

Avec Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788), le philosophe, le mathématicien, l'académicien exploitant forestier à Montbart, l'histoire naturelle

s'enrichit d'une œuvre encyclopédique qui aborde l'histoire de la terre, une histoire naturelle générale et particulière consacrée aux animaux, des

volumes plus spécifiques sur les Quadrupèdes, les minéraux ou les époques de la nature. De nombreux naturalistes de renom comme Daubenton ou

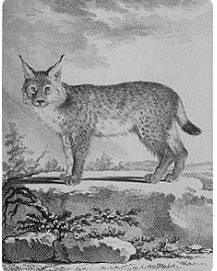

Lacépède ont participé à cette œuvre gigantesque en 36 volumes. Buffon fait appel à des dessinateurs et des graveurs comme Jacques de Sève (1742-1788, fig 19),

François-Nicolas Martinet (1731-1800 ? fig 20) ou Jean-Charles Baquoy (1721-1777) pour illustrer près de 2000 planches.

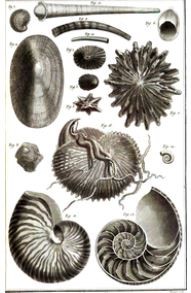

Fig 19 : Lynx Fig 20 : Sarcelles Fig 21 :Nautile et Patelle

L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ce dictionnaire raisonné des sciences ,des arts et des métiers a fait aussi appel à ces dessinateurs illustres, telle cette planche de Martinet(fig 21), mais beaucoup d'illustrations dans le domaine de l'histoire naturelle sont des emprunts faits dans d'autres ouvrage comme ceux de Buffon par exemple.

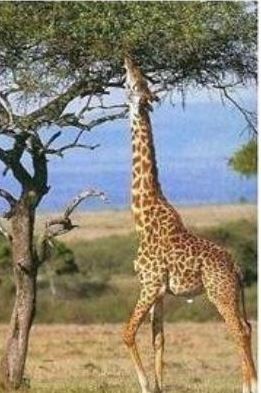

Fig 22 : La girafe Fig 23 : Dessin de Cuvier

Au XIXème siècle, l'évolution devient la préoccupation principale des naturalistes. Les travaux de Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, chevalier de Lamarck

(1744-1849) et ceux de Etienne-Geoffroy Saint-Hilaire (1774-1844) développent l'idée transformiste (fig 22) qui sera reprise ultérieurement par

Darwin (1809-1882) tandis que ceux de Georges Cuvier (1769-1832) ou de Richard Owens, le Cuvier anglais, illustrent une paléontologie fixiste et créationniste

(fig 23). Tous ces travaux sont bien sûr abondamment illustrés de portraits d'animaux et de reproductions des caractéristiques squelettiques si indispensables

aux démonstrations de l'anatomie comparée dont Cuvier est l'illustre représentant.

Parallèlement à ces recherches sur l'évolution, des naturalistes continuent la quête et la description de nouveaux organismes. C'est le cas de John James

Audubon (1807-1873) dont les dessins et aquarelles illustrent l'ouvrage sur les oiseaux de l'Amérique du Nord. C'est aussi le cas de Darwin qui collecte de

nombreuses observations illustrées au cours de son voyage autour du monde. Ses observations sur les oiseaux des iles Galapagos lui permettront d'étayer sa

théorie de l'évolution des espèces (1859). Dans la seconde moitié du XIXème siècle deux naturalistes, Ernst Haeckel (1834-1919) dans ses Kunstformen der

Natur (fig 24) et Philip Henry Gosse (1810-1888), popularisent l'idée d'évolution, illustrant leur travail par de magnifiques reproductions qui, comme

les roses de Redouté, sacrifient un peu la stricte illustration scientifique à des préoccupations esthétiques. Signalons enfin Charles Robert Knight (1874-1953)

dont les dessins très exacts de reconstitution de reptiles préhistoriques sont de véritables documents paléontologiques. Ses dessins ont inspiré d'autres

artistes et même Walt Disney qui dans son film Fantasia présente un combat de dinosaures qu'accompagne la bande sonore du sacre du Printemps.

Fig 24 : illustrations dues à Haeckel Fig 25 : Insecte irradié

La Biologie moderne

Depuis le début du XXème siècle la botanique et la zoologie descriptives ont fait place à des spécialités (embryologie, génétique, taxonomie, écologie,

biologie moléculaire.) qui font de plus en plus appel à la photographie et au film pour illustrer leurs résultats et exposer leurs théories. L'iconographie

est le plus souvent constituée de tableaux, graphiques, dendrogrammes et autres arbres phylogénétiques qui n'ont alors que peu à voir avec l'art. Quelques

œuvres ont fait encore appel au dessin pour illustrer la description des groupes d'organismes dans la tradition classique : ce fut le cas par exemple du grand

Traité de Zoologie édité à partir de 1945 par Pierre Paul Grassé (1895-1985), un monument de 38 volumes écrit par de nombreux naturalistes de renom

ou du Traité de Botanique Systématique de Marius Chadefaut (1900-1984) et Louis Emberger (1897-1969) de 1960. Certains artistes peuvent encore apporter La

traduction réaliste d'une observation scientifique : c'est le cas de Cornelia Hesse-Honeger qui peint avec précision des insectes collectés dans des sites

irradiés et dont la morphologie est affectée par l'irradiation (fig 25).

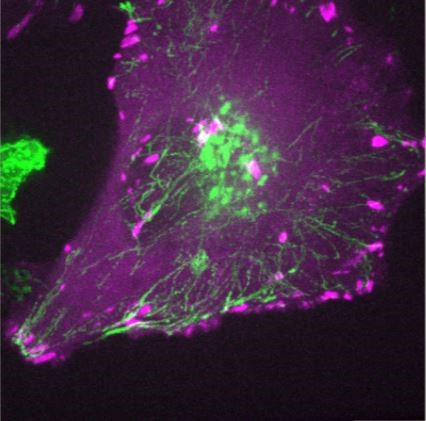

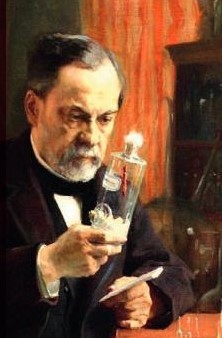

Fig 26 : cellule HELA Fig 27 : Cellules neuronales Fig 28 : Pasteur

HELA : première souche de Cerveau embryonnaire murin examinant un flacon

cellules malignes maintenues cellules souches en division contenant une moelle

en culture in vitro de lapin enragé

Comme dans les sciences dures les méthodes modernes d'obtention et de

traitement des images ont donné naissance à observations scientifiques dont la valeur esthétique est incontestable. C'est par exemple le cas des observations

cytologiques obtenues en fluorescence (fig 26 et fig 27)

Ainsi la technique picturale classique et maintenant les productions photographiques par leur capacité à représenter le réel avec exactitude ont enrichi le

patrimoine scientifique et apporté une importante contribution à l'histoire des Sciences. Il faut aussi rappeler toute l'importance des portraits des grands

scientifiques qui contribuent à leur notoriété et à la diffusion de leurs travaux. Le tableau de Pasteur (fig 28) par Albert Edelfelt (1885) est très

représentatif de cette importance de l'art dans la diffusion du savoir.

J.R 05/2023