" LA PEINTURE ARABE : UN APERÇU "

par Samira Oussedik et Jean Roussaux

La peinture arabe remonte au début du VIIIème siècle sous la dynastie Omeyyade qui fut une période de conquête avec les califes de Damas(Syrie) afin de propager la nouvelle Religion dans la langue arabe. Né dans une péninsule arabique sans grandes traditions artistiques, l'Islam n'a pu s'établir comme civilisation qu'en puisant dans les apports des pays où il s'était implanté à la suite de ses conquêtes. De plus, étant la plus monothéiste des religions du fait de la relation univoque entre le croyant et Dieu, il ne disposait ni d'apôtres, ni de saints susceptibles de donner naissance à une imagerie religieuse. En outre l'Islam n'était pas favorable à la représentation d'êtres vivants dans les édifices religieux leur ornementation ne pouvait donc que faire appel à des combinaisons de lignes et de couleurs si favorables à l'exécution de mosaïques dont on a trouvé les traces dans les premières mosquées, celle du dôme du Rocher à Jérusalem ou la grande mosquée de Damas*. C'est aussi la raison de l'abondance des signes calligraphiques dans les œuvres d'artistes arabes.

*Dans ces mosquées les revêtements de marbre polychrome ont pratiquement disparu. La décoration, issue de sources coptes présente des mosaïques d'allure byzantine qui évoquent les peintures murales à Rome ou Pompéi.

En revanche, rien ne s'opposait au développement des arts plastiques dans des édifices profanes. C'est ainsi que les premières

peintures figuratives étaient destinées aux édifices civils, aux palais et aux bains destinés à une clientèle princière. Au cours du

temps ce répertoire iconographique a évolué avec des caractéristiques propres aux diverses dynasties successives.

Au fur et à mesure de la rapide expansion de l'Islam, pendant une trentaine d'années après la mort du Prophète, l'art arabe s'est

enrichi au contact des diverses cultures qui avaient été colonisées et qui ont façonné la civilisation arabo-musulmane. Sous les

premiers califes successeurs de Mahomet, l'Islam s'étend de l'Arabie saoudite, de tradition artistique poétique, aux confins de

l'Asie centrale, à l'Afghanistan, à l'Iran, au Moyen-Orient et à toute l'Afrique du nord. Ainsi l'Islam conquérant se trouve-t-il

confronté aux civilisations romaine, byzantine et sassanide* aux riches traditions artistiques.

* Les Sassanides sont une dynastie Perse qui règne sur l'Iran, l'Irak, l'Anatolie, la Syrie et une partie de l'Asie centrale entre 224 et 630, date de la colonisation islamique. L'art de cette période peut être qualifié d'« Iran antique ».

1- L'histoire ancienne de la peinture sémitique

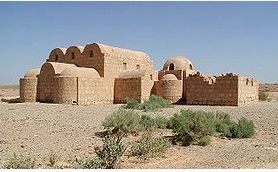

On observera deux tendances dans l'histoire ancienne de la peinture sémitique arabe : la peinture omeyyade d'inspiration gréco-romaine-byzantine que l'on a découvert dans les trois châteaux* du désert (Qusaïr) en Jordanie, Syrie et Palestine et la peinture de Samarra** en Irak dont on retrouvera des exemples sur le plafond de la chapelle Palatine de Palerme et qui sont des témoignages de l'art pictural sous la dynastie des Abassides aux influences sassanides* marquées.

*Les trois « châteaux du désert » sont les vestiges d'anciennes résidences des califes édifiées dans des régions désertiques. Celui de

Qusaïr Amra en Jordanie, à l'est d'Amman est le mieux conservé. Découvert en 1898, cet édifice conserve des décors peints souvent en

partie effacés.

**Capitale éphémère des califes, vers 850,

a- La peinture omeyyade

Fig 1 : château Qusair Amra Fig 2 : le «petit bain » Fig 3 :Qusai El Hair

Le château Qusair Amra (fig 1) a été construit au XIIIème siècle (v 714-715) par le calife Walid II. C'est le mieux conservé. On y trouve des fresques murales comme « le petit bain» (fig 2) qui représente des femmes nues prenant leur bain. Les figures rappellent la mythologie grecque et les déesses indiennes par la finesse de leur taille, leurs formes généreuses et le drapé autour des hanches. Le style est libre, la composition soucieuse du détail.

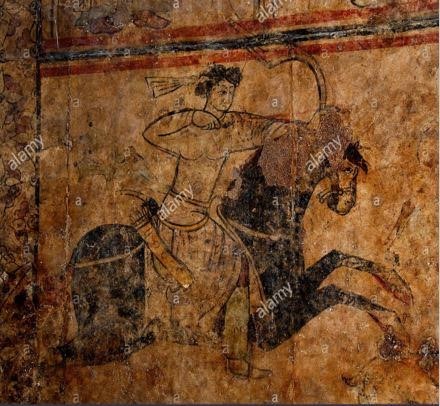

Fig 4 : Géa Fig 5 : deux musiciens Fig 6 : cavalier

Du château Qusair El Haïr (ou Qars-Khaïral-Gharbi, Syrie, fig 3) on retiendra deux belles fresques de grandes dimensions (10,87m sur

4,45m et 12,12m sur 4,35m), peintes à même le sol et relativement bien conservées. L'une représente Géa, la déesse de la terre, un

serpent lové autour de son cou (fig 4), et l'autre, très iranisante, bordée par un cadre floral est divisée en trois volets. Le premier

représente deux musiciens (fig 5) et le second une scène de chasse, un cavalier écharpe au vent poursuivant peut-être une gazelle

(fig 6), une scène évoquant les nomades de la steppe. Le troisième volet, en fort mauvais état, figurait vraisemblablement des animaux

sauvages.

A la fin du califat des Omeyyades des révoltes internes fomentées par des peuples colonisés mécontents et par les chiites d'Iran, pour

établir un état plus profondément musulman, provoquent l'avènement de la dynastie des Abassides. Cette dynastie gère un empire

gigantesque, elle entreprend de profondes réformes et quitte Damas pour la nouvelle capitale : Bagdad. Mais les avancées des

envahisseurs Turcs et Mongols chassent les Abbassides d'Asie et après 1258 ils se réfugient en Egypte. Malgré ces adversités

historiques la période abasside est néanmoins considérée comme "l'époque classique" de la civilisation islamique. C'est l'âge d'or de

l'Islam dont les apports scientifiques ou artistiques et les traductions d'ouvrages grecs se répandent même dans le monde occidental.

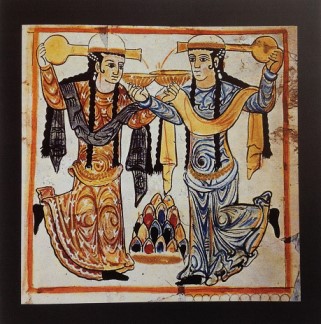

b - La peinture de Samarra

La peinture sous la dynastie abasside est révélée par la production de Samarra capitale éphémère des califes, fondée en 838, elle est

abandonnée en 883. Cette peinture atteindra son apogée sous les califes de la nouvelle capitale, Bagdad.

La peinture de Samarra se distingue de l'époque omeyyade non par les sujets qui sont souvent analogues mais par le traitement des

personnages, immobiles, ordonnés de manière symétrique, au regard fixe comme on peut le voir sur la figure 7 qui représente deux

danseuses richement vêtues, marchant l'une vers l'autre et versant une boisson dans des coupes dorées qu'elles tiennent entre leurs

bras entrecroisés. Les cheveux tressés en nattes ornées de couronnes de perles au-dessus des oreilles sont semblables aux coiffures

perses de l'ère Sassanide. Les thèmes les plus courants en sont des scènes de chasse et de banquet.

Fig 7 : danseuses Fig 8 : plafond, chapelle Palatine Fig 9 : musiciens

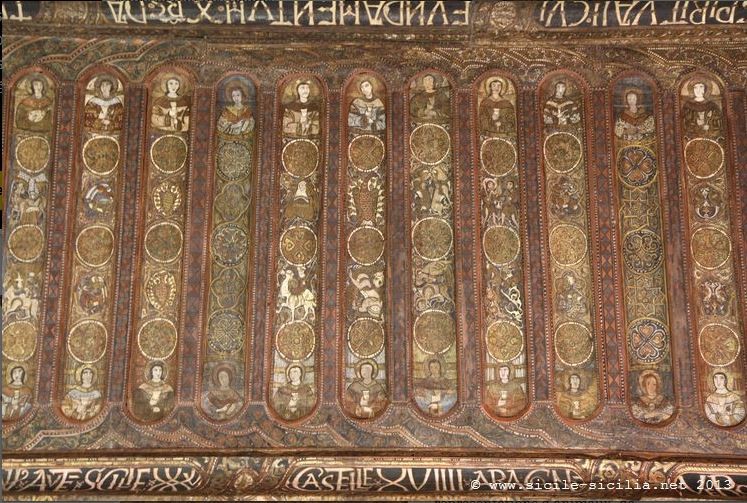

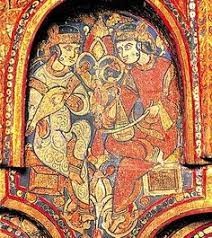

C'est à Palerme, sur les plafonds de la Chapelle Palatine* édifiée en 1142 et décorée en 1154 que l'on observe les témoignages de l'art

samarrien les plus remarquables. Les plafonds de bois des nefs latérales sont ornés de sculptures et de peintures de style arabe (fig 8),

chaque planche de ce plafond est divisée par des étoiles sculptées et peintes de représentations d'animaux et de diverses scènes

représentant des musiciens (fig 9).

On retrouve dans ces ouvres le même immobilisme, le même goût pour la symétrie, la même gravité et des détails identiques à ceux des

productions de l'art samarrien antérieures de 3 siècles.

*La chapelle Palatine de Palerme (dédiée aux saints Pierre et Paul) fut construite au 12ème siècle par le roi normand de Sicile, Roger II. C'est un chef-d'Œuvre du style normand-arabo-byzantin qui se développe après la conquête de la Sicile par les normands. Elle est classée au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2015 en raison de la richesse de sa décoration où se mêlent parfaitement les éléments architecturaux de style roman, byzantin et oriental islamique. (fig 10,a et b) rappelant la grande tolèrance qui a caractérisé le règne de Roger II, normands, juifs, arabes, grecs bysantins et siciliens autochtones cohabitant en relative harmonie...

Fig 10, a et b : un mélange des styles

2- L'apogée de la peinture arabe

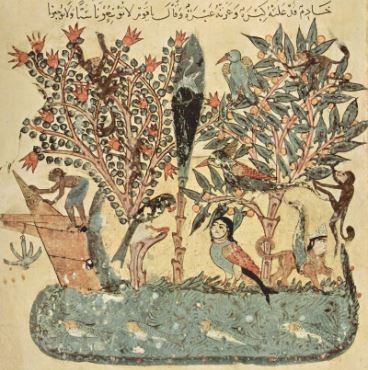

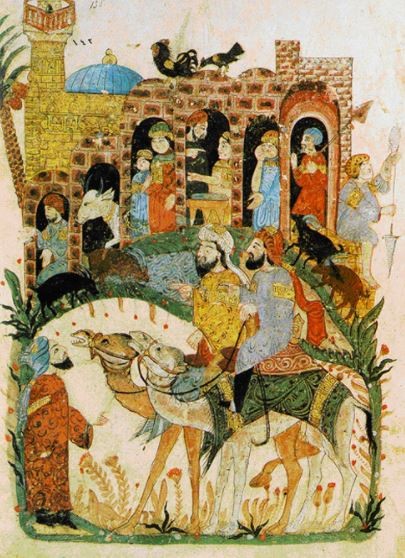

On peut considérer que la peinture arabe connait son apogée au XIIIème siècle avec les illustrations* des manuscrits littéraires ou scientifiques, comme le Maqâmât d'Al-Harîrî ou le De Materia Medica de Dioscoride.

*Ces illustrations de livres, parfois baptisées miniatures, sont des peintures faites sur papier, généralement de petites tailles, quelques centaines de cm2. Apparues vers le XIème siècle, l'art de la miniature, initialement inspiré par des influences byzantines ou persanes, acquiert son propre style au cours des XII et XIIIème siècles.

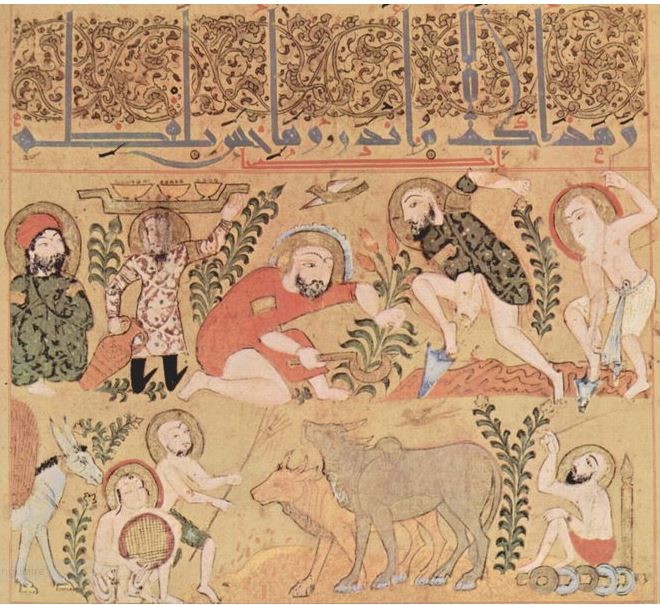

Les Maqâmât d'Al-Harîrî (les séances, au sens de contes, d'Al-Harîrî), est une œuvre célèbre de la littérature arabe. Cet ouvrage est une mine de connaissances qui a inspiré de nombreuses imitations en arabe, en perse, en hébreu et en syriaque. L'œuvre a été composée en Irak à la fin du XIème siècle ou au début du XIIème. L'auteur y raconte en cinquante séances les aventures du narrateur Al Harîth et de son héros, Abû-Zayd, un vagabond bohème et fripon parcourant l'Orient abasside. Une version irakienne, plus connue sous le nom de « Harîrî Schefer » est accompagnée de fort belles illustrations (fig 11) considérées comme des chef- d'œuvres de la peinture arabe qui s'était développée en Irak au XIIIème siècle. Il s'agit de quatre-vingt-dix-neuf miniatures dues à Yahya ibn Mahmûd al-Wâsitî. Ce grand artiste se distingua par son souci de la composition, la légèreté et la délicatesse du rendu des expressions des visages et de la gestuelle des personnages, le réalisme des animaux, qui rendent les scènes vivantes et uniques (fig 12)

Fig 11 : l'ile d'Orient (version Harîrî Scheffer) Fig 12 : al-Wâsitî , scène rurale

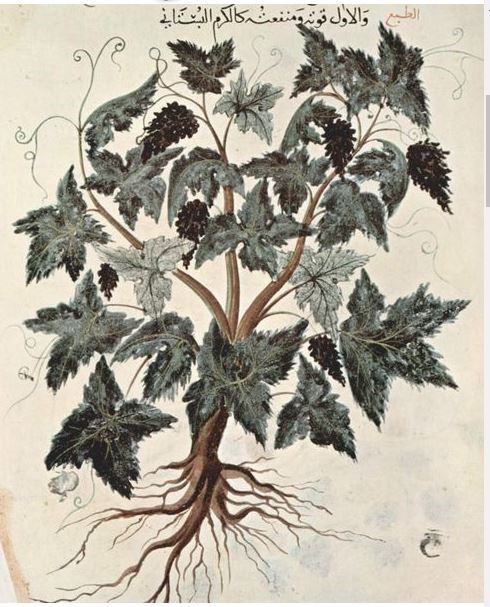

La peinture qui accompagne les manuscrits a parfois non seulement une fonction illustrative mais elle veut également apporter une précision scientifique. C'est le cas dans le livre des antidotes ou livre de la Thériaque (Kitâb ad-Diryâq) (fig 13) du pseudo Galien (1199) ou le De Materia Medica de Dioscoride (1082) où l'image narrative (fig 14) se veut également précisément informative (fig 15).

Fig 13 : le médecin Andromaque Fig 14 : Diocoride Fig 15 : la vigne

et les ouvriers cueillant des plantes et un élève

3- Déclin de la peinture arabe

La dynastie des Abassides survivra aux soulèvements indépendantistes de certaines provinces, la Tunisie, l'Egypte ou le califat de

Cordoue, mais la prise de Bagdad en 1258 par les envahisseurs mongols provoque sa chute. En même temps on assiste au déclin progressif

de l'art pictural arabe, en particulier les grandes peintures murales figuratives disparaissent mais l'art de la miniature, inauguré par

l'école de Bagdad, subsistera sporadiquement jusqu'au XVIème siècle.

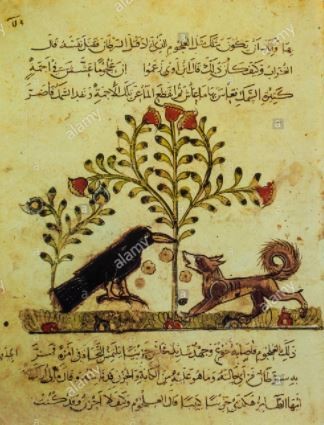

Ainsi de fort belles illustrations, ornent les fables animalières de Kalila wa Dimna de 1354 (fig 16). La peinture, dépourvue de cadre

et de fond, présente un paysage symbolisé par quelques éléments, une bande d'herbe, des arbustes aux feuilles et aux fleurs stylisées.

Hommes et bêtes sont représentés avec des couleurs vives et des traits simplifiés. Nées vers 200 de la main d'un brahmane inconnu,

sorte d'Esope indien, et traduites du persan en arabe vers 750 par Ibn al-Muqaffa, les Kalila wa Dimna subiront de nombreuses

traductions, en turc, en mongol, en latin et même en français dont la version de1644 inspira La Fontaine pour certaines de ses fables.

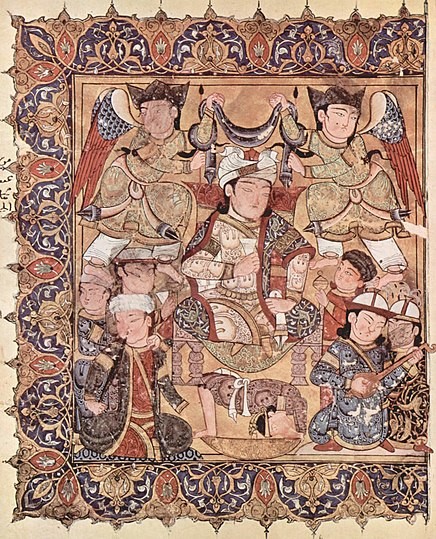

Fig 16 : Kalila Wa Dimna Fig 17 : traité de l'art militaire Fig 18 : souverain au trône

Kitab-al-makzhun-djani-al-funun Maqâmât Al-Harîrî

Après la chute de Bagdad, le déclin de la peinture arabe et la domination mongole sur une partie du monde musulman, plusieurs écoles se développeront et perpétueront l'art de la miniature : la peinture mamelouke, en Egypte et en Syrie, est celle qui conservera le plus les acquis de l'école de Bagdad ; elle se développe de 1250 à 1517. Le dessin est assez rigide, une attention particulière est portée aux jeux des regards, les couleurs vives sont rehaussées d'or et d'argent (fig 17,fig18). La peinture persane, représentée par plusieurs écoles (Chiraz, Tabriz.) est soumise à des influences variées, byzantines, arméniennes voire extrême-orientales, les occupants mongols ayant importé le culte de la culture chinoise. Mais à cette époque la peinture véritablement arabe a totalement disparu, vraisemblablement à la suite d'une application rigoureuse de la doctrine islamique qui condamne la représentation des êtres vivants.

4- La peinture arabe moderne

C'est au XXème siècle à la suite de la Seconde Guerre mondiale que l'iconographie picturale traditionnelle du monde arabe adopta l'art

occidental enseigné dans les écoles des beaux-arts qui avaient été introduites au XIXème siècle pendant la période coloniale au

Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ce fut une rupture avec le passé avec l'introduction de la peinture sur chevalet et l'enseignement

académique du portrait et du paysage. Cette peinture se caractérisa par un mimétisme libre du classicisme, s'inspirant parfois des

peintres impressionnistes ou orientalistes comme Chassérieau, Decamp ou Delacroix.

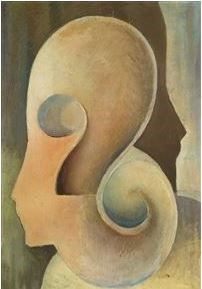

A partir des années 1940-1950 le mouvement surréaliste égyptien s'incarne dans le groupe « Art et Liberté » fondé par l'écrivain Georges

Henein (1914-1973). Transgressant la tradition culturelle et religieuse, les artistes du groupe, comme Inji Efflatoun (1924-1989) ou

Ramsès Younane (1913-1966) se proclament arabe et moderne au sein d'une conception de l'art occidentale et universaliste (fig19,

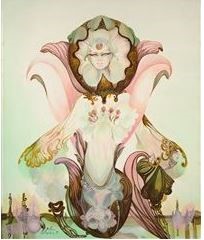

fig 20). Le mouvement surréaliste qui a permis à la femme arabe d'accéder à l'expression artistique est bien représenté par les œuvres

pionnières d'Inji Efflatoun ou de Juliana Seraphim (1934-2005), peintre libanaise d'origine palestinienne (fig 21).

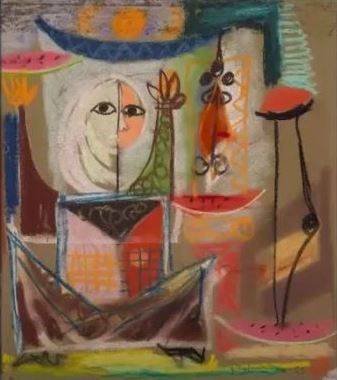

Dans le contexte des indépendances et de la conquête d'une légitimité nationale, la peinture arabe connut avec le « Groupe d'Art

Contemporain » en Égypte et le « Groupe de Bagdad d'Art Moderne" en Irak, un retour aux sources populaires en s'inspirant

essentiellement des arts antéislamiques (fig 22, fig 23).

Fig 19 : I.Efflatoun, loom,1955 Fig 20 : R.Younan,portrait Fig 21 :J.Seraphim,

fleur d'eau,1990

1953, pastel/papier.

La peinture devenait figurative et politique en raison du sentiment nationaliste, le panarabisme. Les artistes peintres arabes étant

à la recherche d'une identité visuelle « Hu-wiyya » s'inspiraient du socialisme et du nationalisme et s'affranchissaient de la culture

religieuse, comme ce fut révélé lors de la « 1ère exposition d'Art Moderne » au Caire, en 1946. Ce courant domina pendant plusieurs

décennies la production artistique au Moyen-Orient.

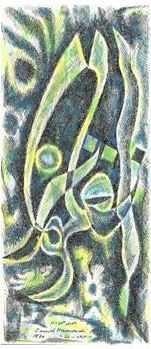

L'art islamique traditionnel, un moment marginalisé, ressurgit toutefois à travers le mouvement « hurufi » ou la « hurufiyyâ »

(« lettrisme »), nommé ainsi à partir du mot « harf» ( lettre ).En exploitant les ressources plastiques de la lettre arabe ce mouvement

réalise la synthèse entre l'art abstrait et l'héritage islamique, il donne naissance à une esthétique moderne authentiquement arabe.

Les précurseurs de ce mouvement, les peintres irakiens Jamil Hamoudi (1924-2003) et Madiha Omar (1908-2005) (fig 24, fig 25),

introduisirent dès les année1940 la calligraphie arabe en la transformant en une matière picturale moderne.Cette initiative ouvrait

un champ esthétique dans lequel se retrouvèrent de nombreux artistes arabes comme Mohamed Khadda (1930-1991) considéré comme un des

fondateurs de la peinture algérienne contemporaine(fig 26).

Fig 24 : Jamel Hamoudi Fig 25 : Madiha Omar Fig 26 : Mohamed Khadda

sans titre sans titre,1966 Arabic Calligraphy Abs-tract, composition

L'objectif était de créer un univers formel nouveau en s'appuyant sur l'écriture, la combinaison des lignes des arabesques et la

variation des couleurs répondant à une esthétique dont la modernité ne vise pas à détruire les liens avec le passé mais au contraire à

les rétablir lorsqu'ils ont été rompus par la civilisation occidentale. Ainsi se développe une esthétique arabe moderne qui s'opposant

à l'iconoclasme intègre ses propres codes à la culture contemporaine.

Pour en savoir plus :

Ettinghausen, Richard : la peinture arabe, Skira,1977.

Honour Hugh et Fleming,John : histoire mondiale de l'art, Bordas,1984

Roux, Jean-Paul : la première peinture arabe, image des paradis profanes (internet)

Roux, Jean -Paul : la civilisation omeyyade et les châteaux du désert (internet)

S.O / J.R - 06/2021